야요이 시대

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

야요이 시대는 기원전 10세기부터 서기 3세기 중반까지 일본 열도에서 존재했던 시대로, 1884년 도쿄의 야요이마치 유적에서 발견된 토기에서 명칭이 유래했다. 이 시대는 벼농사를 기반으로 한 농경 사회로, 조몬 시대와 구분되며, 한반도에서 농업 기술이 전파되어 사회가 발전했다. 야요이 시대에는 청동기, 철기 사용, 사회 계층화, 전쟁, 그리고 한반도와의 교류가 특징적으로 나타났다. 이 시기에는 다양한 유물과 유적이 존재하며, 특히 묘제는 사회 구조와 정신 생활을 보여주는 중요한 지표가 된다. 야요이 시대는 이후 고분 시대의 형성에 영향을 미쳤으며, 일본 문화의 중요한 기반을 다졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일본의 시대별 문화 - 일본의 문화

일본의 문화는 오랜 역사 속에서 다양한 외래 문화를 수용하고 독자적으로 발전해 왔으며, 문학, 종교, 언어, 음식, 주거, 생활, 예술 등 다방면에서 독특한 특징을 보인다. - 일본의 시대별 문화 - 조몬 시대

조몬 시대는 기원전 약 1만 4천년경부터 기원전 3세기경까지 일본 열도에서 조몬 토기를 사용하며 수렵, 채집, 어로를 기반으로 정주 생활을 영위하고 사회적 복잡성이 증가한 선사시대 문화로, 야요이 시대의 도래와 함께 종말을 맞았으나 이후 일본 문화에 영향을 주었다. - 일본의 고대사 - 조몬 시대

조몬 시대는 기원전 약 1만 4천년경부터 기원전 3세기경까지 일본 열도에서 조몬 토기를 사용하며 수렵, 채집, 어로를 기반으로 정주 생활을 영위하고 사회적 복잡성이 증가한 선사시대 문화로, 야요이 시대의 도래와 함께 종말을 맞았으나 이후 일본 문화에 영향을 주었다. - 일본의 고대사 - 헤이안 시대

헤이안 시대는 794년 헤이안쿄 천도부터 1185년 가마쿠라 막부 성립까지 일본 귀족 중심의 국풍 문화가 발전하고 장원공령제가 성립되었으나, 상황의 시작과 무사 계급 성장으로 정치적 혼란이 심화된 시대이다. - 야요이 시대 - 요시노가리 유적

요시노가리 유적은 일본 사가현에 있는 야요이 시대의 대규모 마을 유적으로, 정교한 방어 시설과 다양한 유구, 풍부한 유물을 통해 당시 사회상과 주변 지역과의 활발한 교류를 보여주는 중요한 유적이며 현재는 역사공원으로 조성되어 있다. - 야요이 시대 - 곡옥

곡옥은 동물의 이빨이나 태아 모양을 본뜬 장신구로, 일본에서 유래하여 권력의 상징으로 사용되었으며, 현재는 부적이나 장식품으로 쓰인다.

2. 명칭

"야요이(弥生)"라는 명칭은 1884년 도쿄시 분쿄 구 야요이 쵸(弥生町)의 야요이마치 유적에서 발견된 토기를 야요이식 토기라고 부른 데서 유래한다.[44] 처음에는 "야요이식 토기"를 사용한 시대라는 의미에서 "야요이식 시대"라고 불렀으나, 이후 사하라 마코토(佐原真)의 제안 등으로 '식(式)'을 생략한 "야요이 토기", "야요이 시대"라는 명칭이 일반화되었다.

3. 역사

3. 1. 시대 구분

야요이 시대의 시작에 대해서는 여러 설이 존재한다.

애초에 야요이 시대는 "야요이식 토기가 사용되던 시대"를 의미했다. 그러나 야요이 토기에 쌀, 혹은 수전농경 기술 체계가 수반된다는 것이 점차 명확해지면서, 야요이 시대는 수도(水稲) 농경에 기반을 둔 농경 사회이며, 이전 단계인 수렵·채집의 혼합 경제였던 조몬 시대와는 이 점에서 구별되어야 한다는 생각이 주류가 되었다.[48]

이러한 가운데, 후쿠오카시 이타즈케 유적에서 야요이식 토기 단계의 논 유적이 발견되어, 죠몬 시대 만기 후반으로 여겨졌던 야요이식 토기 시대에 이미 수도 농경 기술이 채택되었고, 이 단계를 농경 사회로 볼 수 있다는 견해가 제기되었다. 이후 죠몬 시대와 야요이 시대의 차이를 어디에 두어야 하는가 하는 본질적인 논쟁이 연구자들 사이에서 전개되었고, 마을 형태, 무덤 형태, 논 유무, 토기·석기 등 물질 문화 변화 등 다양한 지표가 제안되었다.

현재는 수도 농경 기술을 안정적으로 받아들인 단계 이후를 야요이 시대로 보는 견해가 정착하고 있다. 따라서 야요이 시대 전기 전반 이전부터, 적어도 북부 규슈 지역에는 수도 농경 기술을 수반하는 사회가 성립되었다고 여겨지며, 종래 죠몬 시대 만기 후반으로 여겨졌던 이 단계에 대해 최근에는 야요이 시대 초기라고 부르는 경향이 나타나고 있다.

야요이 시대의 시대 구분은 종래에는 전기, 중기, 후기의 3기로 나뉘었지만, 최근에는 상술한 연구 동향을 고려하여 초기, 전기, 중기, 후기의 4기 구분론이 주류가 되고 있다. 또한, 북부 규슈 이외의 지역에서는 (선I - )I - V의 5(6)기로 나누는 방법도 있다. (초기는 선I기) 전기는 I기, 중기는 II - IV기, 후기는 V기에 각각 대응한다. 전기는 기원전 3세기부터, 중기는 기원전 1세기부터, 후기는 1세기 중반부터 3세기 중반까지 계속되었다고 생각되고 있다.[48]

2003년 국립역사민속박물관(国立歴史民俗博物館)은 방사성탄소연대측정(放射性炭素年代測定)을 통해 야요이 토기에 부착된 탄화물을 측정한 결과를 발표했다. 그 결과에 따르면, 초기 야요이 시대의 시작이 약 600년 앞당겨져 기원전 1000년경부터, 전기의 시작이 약 500년 앞당겨져 기원전 800년경부터, 중기의 시작이 약 200년 앞당겨져 기원전 400년경부터, 후기의 시작이 기원후 50년경부터 시작되었고, 고분시대(古墳時代)로의 이행은 기존과 거의 같이 3세기 중엽이 된다.[48] 당시 야요이 시대는 기원전 5세기에 시작되었다고 여겨졌기에, 역사민속박물관의 새로운 견해는 기존 인식을 약 500년이나 앞당기는 것이었다.[48]

처음 역사민속박물관의 새로운 견해에 대해 연구자들 사이에서도 찬반 양론이 있었지만, 2015년 현재 많은 연구자들이 야요이 시대의 시작 시기를 앞당기는 경향을 보이고 있다. 반면, 역사민속박물관의 새로운 견해를 고고학계나 고고학자들이 인정하지 않음에도 불구하고 널리 알려져 비정상적인 상황이라는 의견도 있다.[49] 해양 리저버 효과(海洋リザーバ効果)의 영향이나 불안정한 연륜 연대측정(年輪年代測定) 등의 문제도 있어 정확한 시기는 확정되지 않았다.[49][50][51]

야요이 시대의 정의는 발굴 조사의 진전에 따라 크게 변화하고 있다.3. 2. 한반도와의 관계

야요이 시대에는 농업, 특히 수도경작을 이용한 벼농사가 도입되어 곡물 비축과 잉여생산물의 발달로 빈부격차와 계급이 발생하였다. 이러한 농업 기술의 발전은 대규모 노동력을 필요로 하여 집단의 대형화를 촉진시켰고, 대형화된 집단 간에는 부, 경작지, 수리권 등을 둘러싼 분쟁이 발생하였다. 이러한 분쟁을 통해 집단의 통합이 진전되어 각 지역에 작은 나라들이 생겨났다.[116][117]

수도경작은 늦어도 기원전 5세기경 한반도에 전해져 독자적인 형태를 갖추기 시작한 농경 기술이다. 2015년 5월 세종시에서 발견된 약 4000평 가량의 논농사 유적은 기원전 12~13세기에 조성되었다는 주장이 있다. 기원전 3세기경 한반도에서 일본 열도(특히 규슈)로 사람들이 대규모로 이주하면서,[116] 한반도 특유의 수도경작 기술이 일본에 전파된 것으로 보인다.[117] 교토대학의 가도와키 데이지(門脇禎二) 교수는 토기 연구를 통해 한반도 벼농사의 도래를 고고학적으로 규명하고 있다.

이타즈케에서 시작된 수도경작 벼농사와 한민족으로부터 전수받은 청동기 기술은 세토 내해를 통해 동쪽으로 확산되었다. 후쿠오카, 가라쓰, 요시노가리를 비롯하여 오카야마, 나라 분지 등지에 퍼져 야요이인들의 국가(쿠니)들이 세워지는 기반이 되었다. 수도경작은 기원전 2세기 이후 주부 지방에 보급되었고, 1세기 전까지 간토와 도호쿠 남부까지 전파되었다. 3세기에는 도호쿠 북부까지 야요이인들이 진출하여 수도경작이 전파됨으로써, 홋카이도를 제외한 고대 일본은 3세기에 본격적으로 수도경작 생활을 시작하게 되었다.[118]

수도경작과 더불어 직물 기술도 한반도 남부에서 일본으로 건너온 야요이인들에 의해 전파되었다. 이는 유물을 통해 확인되며, 당시 문자가 없어 기록으로는 확인하기 어렵다. 북규슈에서 발견되는 고인돌은 한반도 남부와 동일한 형태를 보이며, 서일본 야요이시대 전기 고인돌에서 발견되는 야요이 인골의 평균 신장이 조몬 시대 일본인보다 남부 한반도인의 신장에 가깝다는 사실은 한반도와의 연관성을 보여준다.[119]

야요이 문화와 야요이인의 기원에 대해서는 오랜 논쟁이 있었다. 초기 고고학 유적지는 규슈 북부의 이타즈케나 나바타이며, 조몬 시대부터 이 해안 어업 공동체와 한국 남해안 사이에는 낚싯바늘, 흑요석 등의 교역이 이루어졌다.[23] 야요이 시대에는 한국과 중국의 문화적 특징이 여러 시기에 걸쳐 유입되어 남쪽과 동쪽으로 퍼져나갔다.[24] 이는 이주민과 토착민, 새로운 문화와 기존 관습 사이의 혼합 시대였다.[25]

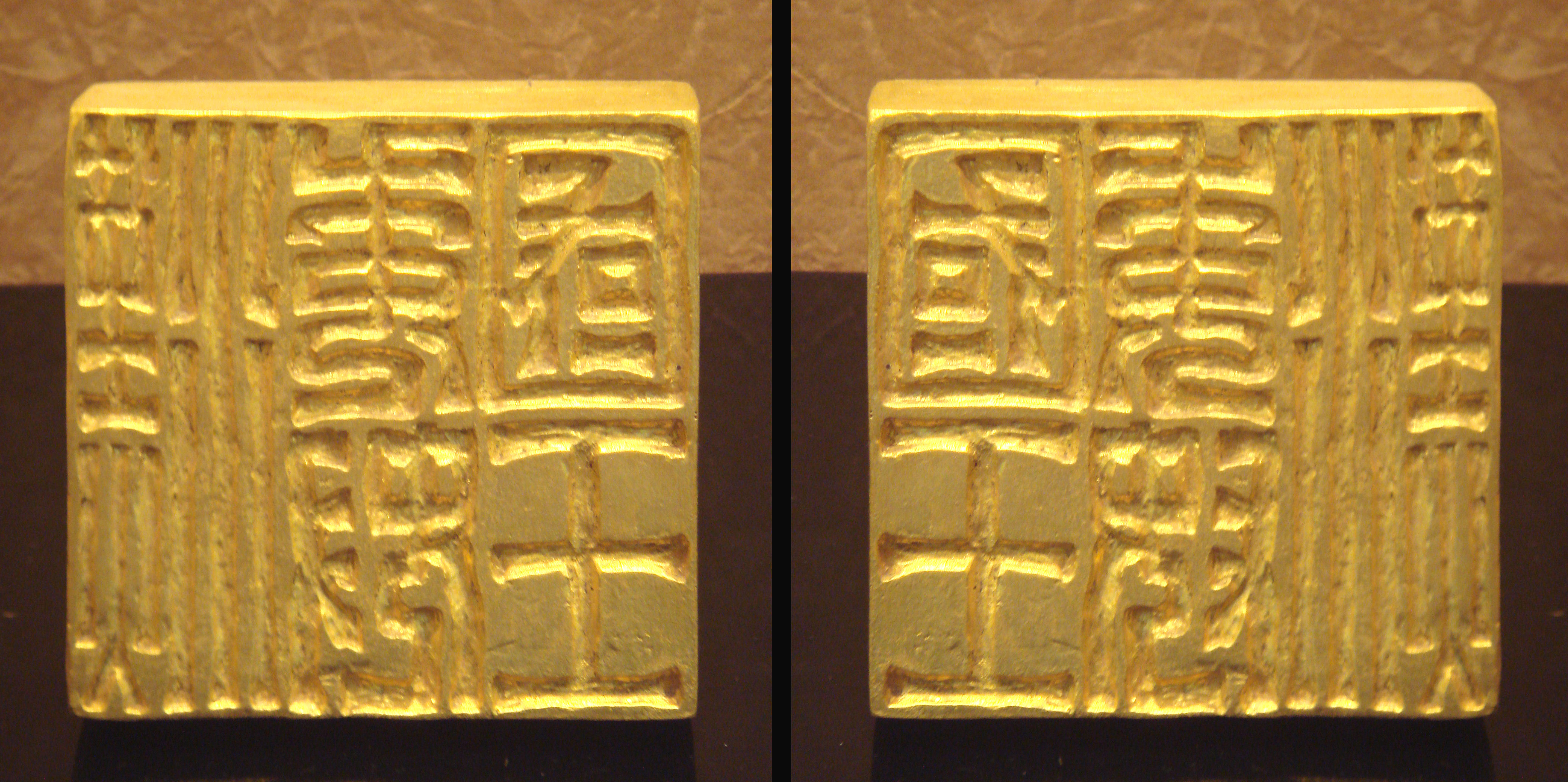

중국의 영향은 청동기, 구리 무기, 도경, 도타쿠, 관개 논농사에서 분명하게 나타난다. 야요이 문화의 세 가지 주요 상징은 청동거울, 청동검, 왕인(王印)이다.

1996년부터 1999년까지 일본 국립과학박물관의 야마구치 사토시 연구팀은 야마구치현과 후쿠오카현의 야요이 유적을 중국 연안 장쑤성 유적과 비교하여 많은 유사점을 발견했다.[26][27]

마크 J. 허드슨은 "경계가 있는 논, 새로운 유형의 연마된 돌 도구, 목재 농기구, 철기, 직조 기술, 도자기 저장 항아리, 도자기 제작에서 점토 코일의 외부 접합, 해자촌, 사육된 돼지, 턱뼈 의식" 등의 고고학적 증거를 통해 야요이 문화가 한반도 남부와 강하게 연결되어 있음을 주장했다.[28] 야요이 토기, 무덤, 식품 보존 방식이 한국 남부와 매우 유사하다는 점도 이러한 주장을 뒷받침한다.[29]

일부 학자들은 조몬 시대와 야요이 시대 사이에 일본 인구가 약 400만 명 증가한 것이 이주만으로는 설명될 수 없다고 주장한다. 그들은 쌀 재배의 도입으로 인한 수렵 채집에서 농업으로의 식단 전환이 인구 증가의 주요 원인이라고 본다.[30] 그러나 대륙에서 일본으로 농부들이 유입되어 토착 수렵 채집인들을 흡수하거나 압도했다는 고고학적 증거도 존재한다.[29]

일부 야요이 토기는 조몬 도자기의 영향을 보여주며, 야요이인들은 조몬인과 같은 구덩이 또는 원형 주거지에 살았다. 또한 사냥용 찍개석기, 낚시용 뼈 도구, 팔찌 제작용 조개껍데기, 그릇과 장신구의 옻칠 장식 등에서도 공통점이 발견된다.

몇몇 언어학자들은 일본어 또는 원일본어가 한반도 남부 대부분에 존재했으며,[31][32] 한국어족에 의해 대체되었다고 주장한다. 휘트먼은 야요이인이 원한국인과 관련이 없지만, 무문토기 시대 동안 한반도에 존재했다고 주장한다. 휘트먼과 여러 연구자들에 따르면 일본어/원일본어는 기원전 1500년경 한반도에 도착했고,[33] 기원전 700년에서 300년 사이 야요이 논농사 농부들에 의해 일본 열도로 유입되었다.[33] 몇몇 언어학자들은 한국어/원한국어 화자들이 일본어/원일본어 화자들 이후 한반도에 도착하여 이들과 공존하고 동화시켰다고 믿는다. 한국어와 일본어는 오랫동안 서로 영향을 주고받았으며, 후기 창시자 효과는 두 언어 가족의 내적 다양성을 감소시켰다.

조선반도를 기원으로 하는 압각문토기(突帯文土器)는 규슈(九州)와 서일본(西日本)에서 발굴되고 있다.[83] 조선의 토기가 북부 규슈(九州) 등 서일본(西日本)에서 활발하게 발견되고 있으며, 야요이토기(弥生土器)의 성립에 있어서 조선반도의 무문토기(無文土器)로부터의 영향이 인정되고 있다.[84] 죠몬시대(縄文時代)에도 흑요석과 토기가 조선반도에서 발견되어 어느 정도 교역이 있었던 것이 알려져 있다. 야요이시대(弥生時代)에는 교역이 활발해져, 야요이토기(弥生土器)가 조선반도 남부에서 발굴되고 있다. 초기에는 김해(金海) 지역을 중심으로 출토되어 교역이 이루어졌던 것을 알 수 있다.[85]

전기 후반부터 야요이토기(弥生土器)는 증가하여, 특히 중기에는 조선반도와 낙도(勒島)에서 다량의 야요이토기(弥生土器)가 발견되어 왜인(倭人)이 교역을 위해 갔던 모습을 엿볼 수 있다. 이것은 낙도(勒島)와 이키(壱岐)의 하라노츠지(原ノ辻) 사이에 집약되어 확립된 교역 루트이다. 하라노츠지(原ノ辻)에서는 무문토기(無文土器)도 출토되고 있다. 야요이시대(弥生時代) 후기에는 낙도(勒島)의 야요이토기(弥生土器)가 줄어들고 김해(金海) 지역과의 교역으로 옮겨갔다.[86]

3. 3. 중국과의 관계

일본에 관한 최초의 기록은 야요이 시대 중국 자료에서 찾아볼 수 있다.[34] 서기 57년, 왜(倭)의 나국은 후한의 광무제로부터 금인을 받았다.[34] 이 금인은 18세기에 규슈 북부에서 발견되었다.[34] 3세기에는 진수가 편찬한 ''삼국지''의 ''위지''에 왜가 언급되었다.[35]

초기 중국 역사가들은 왜를 통일된 국가보다는 산발적인 부족 공동체의 땅으로 묘사했다. 이는 8세기 작품인 ''일본서기''가 700년 전통을 가진 통일된 국가로 묘사한 것과는 차이가 있다. ''일본서기''는 일본 건국을 기원전 660년으로 설정하고 있지만, 고고학적 증거는 이 시기에 정착지나 소국들 사이에 잦은 분쟁이 있었음을 보여준다. 요시노가리 유적에서 발견된 무두(無頭) 인골[36]과 세토 내해 연안 지역에서 발견된 돌 화살촉은 당시의 분쟁 상황을 보여주는 유물이다.

3세기 중국 자료에 따르면 왜인들은 날 생선, 채소, 쌀을 먹고 손뼉을 치며 예배를 드렸다.[37] 또한 봉신 관계, 세금 징수, 지방 창고와 시장 운영, 애도 의식 등의 사회적 관습이 있었다.

국립역사민속박물관의 춘성 슈지 교수는 야요이 시대 동아시아 정세에 대한 기존의 인식을 비판하며, 야요이 시대 초기와 전기 시작 시점이 각각 은(상)의 멸망, 서주(서주 왕조)의 성립, 서주의 멸망 및 춘추 시대 초기와 관련이 있다고 주장한다. 그러나 이러한 주장은 야요이 시대 묘제와의 관련성 부족 등으로 인해 일본 역사학자들의 지지를 받지 못하고 있다.[52]

중국 역사서에서 후한 시대의 『논형』은 주나라 시대의 왜에 대한 지식을 전하며, 한서는 전한 시대에 왜인들이 여러 나라로 나뉘어 사절을 보냈다고 기록한다. 『후한서』(432년 성립)에는 57년에 왜노국왕이 후한 광무제로부터 금인(漢委奴国王印)을 받았고, 107년에는 왜왕 수승이 후한에 생구를 바쳤다는 기록이 있다. 또한 2세기 후반에 왜국대란이 일어났다는 기록은 야요이 시대 후기 일본이 전란의 시대였을 가능성을 보여준다.

삼국지의 『위지 왜인전』에는 3세기 왜국의 상황이 자세히 기록되어 있으며, 사마대국의 히미코 여왕 통치 등을 전하고 있다. 중국 삼국시대 오(吳)와 왜(倭)의 공식적인 교류 기록은 없지만, 일본과 중국의 교역 과정에서 오(吳)의 연호를 새긴 화문대신수경(画文帯神獣鏡)이 두 개 존재한다. 야마나시현(山梨県)니시야쓰시로군(西八代郡)이치카와미사토정(市川三郷町) 오오츠카의 도리이하라즈카고분(鳥居原塚古墳)에서 출토된 거울에는 적오(赤烏) 원년(238년)의 기년명이, 효고현(兵庫県)타카라즈카시(宝塚市)야스쿠라 고분(安倉古墳)에서 출토된 거울에는 적오(赤烏) 7년(244년)의 기년명이 새겨져 있다.

3. 4. 야요이인의 기원

야요이 문화와 야요이인의 기원은 오랫동안 논쟁의 대상이었다. 가장 초기의 고고학 유적지는 규슈 북부의 이타즈케나 나바타이다.[23] 이 해안의 어업 공동체와 한국 남해안 사이의 접촉은 조몬 시대부터 물고기 낚싯바늘과 흑요석과 같은 교역품의 교환을 통해 확인된다.[23] 야요이 시대에는 한국과 중국에서 온 문화적 특징이 수 세기에 걸쳐 여러 시기에 걸쳐 이 지역에 도착하여 나중에 남쪽과 동쪽으로 퍼져나갔다.[24] 이것은 이주민과 토착민 사이, 그리고 새로운 문화적 영향과 기존 관습 사이의 혼합 시대였다.[25]

중국의 영향은 청동기와 구리 무기, 도경, 도타쿠, 그리고 관개 논농사에서 분명히 나타났다. 야요이 문화의 세 가지 주요 상징은 청동거울, 청동검, 그리고 왕인(王印)이다. 1996년부터 1999년까지 일본 국립과학박물관 연구원인 야마구치 사토시가 이끄는 연구팀은 일본 야마구치와 후쿠오카 현에서 발견된 야요이 유적을 중국 연안 장쑤성의 유적과 비교하여 야요이 유적과 장쑤성 유적 사이에 많은 유사점을 발견했다.[26][27]

한국 반도와의 추가적인 연관성이 발견되었고, 여러 연구자들은 야요이 문화를 한반도 남부와 강하게 연결하는 발견/증거를 보고했다. 마크 J. 허드슨은 "경계가 있는 논, 새로운 유형의 연마된 돌 도구, 목재 농기구, 철기, 직조 기술, 도자기 저장 항아리, 도자기 제작에서 점토 코일의 외부 접합, 해자촌, 사육된 돼지, 그리고 턱뼈 의식"을 포함한 고고학적 증거를 인용했다.[28] 한국 반도에서의 이주민 유입은 야요이 문화가 일본이 한국과 가장 가까운 규슈 북부 해안에서 시작되었기 때문에 더욱 강력해진다. 야요이 토기, 무덤, 그리고 식품 보존이 한국 남부의 토기와 매우 유사한 것으로 밝혀졌다.[29]

그러나 일부 학자들은 조몬 시대와 야요이 시대 사이에 일본에서 약 400만 명이 급증한 것을 이주만으로는 설명할 수 없다고 주장한다. 그들은 이 증가를 주로 섬에서 수렵 채집에서 농업 식단으로의 전환, 즉 쌀의 도입으로 인한 것으로 설명한다. 쌀 재배와 그 이후의 신격화가 느리고 점진적인 인구 증가를 가능하게 했을 가능성이 매우 높다.[30] 그럼에도 불구하고, 대륙에서 일본으로 농부들이 유입되어 토착 수렵 채집인들을 흡수하거나 압도했다는 생각을 뒷받침하는 고고학적 증거가 있다.[29]

일부 야요이 토기는 조몬 도자기의 영향을 분명히 보여준다. 또한 야요이인들은 조몬인과 같은 구덩이 또는 원형 주거지에 살았다. 공통점의 다른 예로는 사냥을 위한 찍개석기, 낚시를 위한 뼈 도구, 팔찌 제작에 사용되는 조개껍데기, 그리고 그릇과 장신구를 위한 옻칠 장식이 있다.

몇몇 언어학자들에 따르면, 일본어 또는 원일본어는 한반도 남부 대부분에 존재했다.[31][32] 현재는 멸종된 이 반도계 일본어는 결국 한국어족에 의해 대체되었다. 마찬가지로 휘트먼은 야요이인이 원한국인과 관련이 없지만, 그들(야요이인)이 무문토기 시대 동안 한반도에 존재했다고 제안한다. 그와 다른 여러 연구자들에 따르면 일본어/원일본어는 기원전 1500년경에 한반도에 도착했고, 기원전 700년에서 300년 사이의 어느 시점에 야요이 논농사 농부들에 의해 일본 열도로 가져왔다. 휘트먼과 미야모토는 일본어를 무문 문화와 야요이 문화 모두의 언어 가족으로 연결한다.[33] 몇몇 언어학자들은 한국어/원한국어 화자들이 일본어/원일본어 화자들 이후 어느 시점에 한반도에 도착하여 이들(즉, 무문 문화와 야요이 문화의 후손 모두)과 공존하고 아마도 그들을 동화시켰다고 믿는다. 한국어와 일본어는 서로 오랫동안 영향을 주고받았고, 후기 창시자 효과는 두 언어 가족의 내적 다양성을 감소시켰다.

그런데 일본의 고고학자들은 “한반도로부터의 단일 도래”를 강하게 지지하고 있다. 이에 대해 일부 고고학자나 다른 분야 연구자들로부터 비판이 있다.

는 일본 열도로의 벼농사 민족의 거주는 제1파가 한반도에서, 제2파는 중국 장강 삼각주에서 온 두 번의 가능성에 대한 논증을 시도하고 있다.

에서는, 지금까지의 일원론을 주장해 온 고고학에 대해, 죠몬 시대에 열대 자포니카와 밭벼 농업이, 야요이 시대에 온대 자포니카와 논농사가 '''각각 별도로 도래하여''' 다중의 문화를 이루었다고 주장하고 있다}}참고로, 그 비율은 전체의 약 4할이라고 한다.}} 또한, 동일 저자의 일중한의 온대 자포니카 250종의 SSR 다형 분석에 따르면 각 지역에서 이것을 조사해보면, 대륙에는 8종류 모두, 반도에는 b형을 제외한 7종류에 대해, 열도에서는 a형과 b형의 2종류 뿐이었다. 다만, c형도 확인되었지만 그 수는 극히 적다. 아마도 벼의 전래는 특정 지역으로부터 '''특정 종'''을 '''적은 횟수'''로 그리고 '''소량씩''' 전래했을 것이다.}} 일본의 온대 자포니카는 대륙에 4할, 반도에 6할 유래한다{{Efn|집단A에서 매우 작은 집단B를 추출할 때, 집단B는 집단A와 다른 유전자 빈도를 가진다.

이것을 집단 유전학에서 “병목 현상”이라고 한다.} 따라서 유전학적으로 직접 도래는 확실하다고 말할 수 있다。

일본 열도(日本列島)와 한반도(朝鮮半島)의 온대 자포니카(ジャポニカ) 150종의 SSR 다형 분석 결과, 일본 열도에는 한반도에는 없는 b형이 존재하며, 한반도를 거치지 않고 대륙에서 직접 전래된 것으로 생각된다. 또한, 대륙에 존재했던 8종류의 유형 중 일본 열도에는 2종류밖에 존재하지 않았다는 점에서, 대륙에서 일본으로 가져온 벼는 매우 적었다고 생각된다. 이상의 사실로부터 수전 벼농사를 도입한 것은 소수의 집단이며, 죠몬 시대(縄文時代)와 야요이 시대(弥生時代)의 인종적 교체는 없다고 여겨지며, 염색체(染色体) 분석에서도 유사한 견해가 얻어진다고 한다.

대륙과 한반도에서 규슈 북부로 수도 경작 기술을 중심으로 한 생활 체계를 전파한 이주계열 야요이인의 형질에 가장 가까운 집단은 두개골 측정치에 기반한 자연인류학적 연구에 따르면 하남성의 신석기 시대인, 청동기 시대의 장쑤 사람과 산둥 임치 사람이었다[94]. 또한 안와는 코의 뿌리가 편평하고 상하로 길고 둥글며, 납작하다. 또한 치아의 크기도 죠몬인보다 크다. 평균 신장도 162~163cm 정도로 죠몬인보다 몇 센티미터 더 크다. 그러나 이러한 인골 자료의 대부분은 규슈 북부, 야마구치, 시마네현의 일본해 연안에 걸친 유적에서 발굴된 것이지만, 남규슈에서 홋카이도까지 다른 지역에서도 비슷한 특징을 가진 야요이 시대의 인골이 발견되고 있으나, 그것들은 인종 간 형태와 그 발생 빈도까지를 확정 짓기에는 이르지 못하고 있다.

1986년(쇼와 61년)에 후쿠오카현이토시마시 시마 신마치 신마치 지석묘군에서 대륙계 무덤 제도인 지석묘에서 발견된 인골은 죠몬적인 관습인 발치가 시행되었다. 나가사키현 오토모 유적의 지석묘군에서 많은 죠몬적인 인골이 발견되고 있다. 또한 세토내지방의 고베시 신포 유적에서의 인골도 죠몬적인 형질을 갖추고 있다고 한다. 다만, 후쿠오카시의 스즈키 유적이나 나라 분지의 도우고·카기 유적의 전기 야요이인은 야요이계의 인골이라고 판정되고 있다.

즉, 처음 야요이계로 생각되는 규슈 북부나 세토내·킨키 지방에서조차 야요이 시대 초기 유적에서는 야요이계의 인간이라고 판정되는 인골의 출토 수가 죠몬계라고 하는 인골보다 적다. 수전 벼농사의 선진 지대에서도 죠몬인이 수전 벼농사를 했을 것이다. 절대 다수의 죠몬인과 소수의 대륙계 이주민과의 협동 속에 농경 사회로 이행했다고 생각된다[95].

스즈키 히사시는 죠몬 시대부터 현대까지의 남관동의 인골을 비교 연구한 후, 죠몬인으로부터 야요이인으로의 체질 변화를 생활 환경의 변화로 생각했다. 수렵·어로 생활에서 농경 생활로 생활 환경을 일변시킨 혁신이야말로 형질을 변화시킨 것이라고 이해했다.

한편, 1960년대가 되면 가네자키 타케오가 야마구치현 도이가하마 유적이나 사가현의 미츠나가타 유적 등 후쿠오카 평야의 전·중기 야요이 인골의 연구에서 야요이 시대 사람의 키가 크고, 또 머리의 길이와 얼굴의 넓이 등이 대륙의 인골에 가까워 죠몬 시대 사람과는 큰 차이가 있다고 지적하고[96], 죠몬인과는 다른 인간이 조선반도에서 와서 죠몬인과 혼혈하여 야요이인이 되었다고 생각했다[97]. 또한 하니하라 카즈오는 아시아 남부에 유래하는 죠몬인이 사는 일본 열도에 중국 동북부에 있던 퉁구스계의 사람들이 유입됨으로써 야요이 문화가 형성되었다는 「이중 구조 모델」을 1991년에 제창했다. 하니하라는 인구학적 추계에 따르면 야요이 시대부터 고분 시대에 걸쳐 일반적인 농경 사회의 인구 증가율로는 설명할 수 없는 급격한 인구 증가가 일어나고 있기 때문에, 이 기간에 100만 명 규모의 이주민의 유입이 있었을 것이라고 하는 대량 이주설도 제창하고 있었다[98]. 그러나 1996년경부터 탄소 연대 측정법과 나무 나이테 연대 측정법에 의해 야요이 시대의 시작 시기가 대폭 앞당겨졌다[99]. 기존 야요이 시대 시작 시기보다 수백 년 앞당겨졌기 때문에 하니하라의 가설과 계산은 근거를 잃고 있다.

사와라 마사루는 후쿠오카 평야·사가 평야 등 규슈 북부의 일부에서 죠몬인이 이주민과 혼혈한 결과 야요이 문화를 형성하여 동쪽으로 진출하여 혼혈하여 나고야와 다나하 반도를 잇는 선까지 진출하여 수전 벼농사가 정착했다고 하고 있다[100].

또 마루하시 사토시는 야요이인의 형질은 생득적으로 퇴화하기 쉬운 형질이며, 「식생활의 향상」에 의한 저작의 감소가 저작력의 퇴화로 이어지고, 그것이 결과적으로 일본인의 생명력 자체의 퇴화로 이어졌다고 하고 있다[101].

애초에 야요이인은 단일 민족이 아니라 복수의 계통이 존재한다는 견해도 있다[102][103][104].

3. 5. 사회와 문화

야요이 시대에는 농업, 특히 수도경작을 이용한 벼농사가 도입되어 곡물의 비축이 가능해지면서 잉여작물의 생산과 축적이 발달하였고, 이는 빈부격차와 계급의 발달로 이어졌다.[116][117][118][119] 농업 기술의 도입에 의해 개간과 농업용수의 대규모의 노동력이 필요하게 되어 집단의 대형화가 진행되었다. 대형화된 집단 사이에서는 부와 경작지, 수리권(水利権) 등을 둘러싸고 여러 싸움이 발생한 것으로 여겨지며, 이를 통해 집단의 통합이 진전된 결과 각지의 조그만 나라(쿠니)가 생기고, 1세기 중반에 한왜노국왕의 금인(漢委奴國王印)을 후한으로부터 하사받고, 3세기 중엽에 야마타이코쿠의 여왕 히미코가 위에 조공을 바치고 야마토의 왕이라는 것을 의미하는 금인을 받게 되었다는 중국사서의 기록이 있다. 하지만 일본학자들은 일본서기, 고사기나 다른 외국 사서에서는 히미코를 찾아볼 수 없고 중국의 무분별한 외국 조공 기록들에 의심을 가지고 있어서 히미코가 실존인물인지에 대해서는 부정적이다.

수도경작(水稻耕作)은 늦어도 기원전 5세기경 한반도에 전해져 독자적인 형태를 갖추기 시작한 농경 기술이다. 기존에는 무거동과 마전리 유적을 통해 기원전 7~5세기를 최상한 연대로 보았으나, 2015년 5월 세종시에서 발견된 약 4000평 가량의 논농사 유적에 대해 기원전 12~13세기에 조성되었다는 주장도 있다. 기원전 3세기 한반도로부터 일본 열도(특히 규슈)로 사람들이 대규모로 이주하기 시작하였는데,[116] 이들이 한반도 특유의 수도경작을 일본에 전달한 것으로 여겨진다.[117] 또한, 일본인 학자에 의해 일본 각지의 초기 논의 구조 형태와 농기구들, 토기, 주거 형태와 부락 등을 통해 그러한 주장이 고고학적으로도 규명되고 있다. 한반도 벼농사의 도래에 관해 교토대학 사학과의 가도와키 데이지(門脇禎二) 교수는 토기의 고고학 측면에서 다루고 있다.

이타즈케에서 시작한 수도경작 벼농사와 한민족으로부터 전수받은 청동기를 특징으로 한 야요이 문화는 세토 내해를 통해 동쪽으로 퍼졌는데, 현재 후쿠오카와 가라쓰, 요시노가리, 그리고 세토 내해의 오카야마, 킨기 지방의 나라 분지에 퍼졌으며 이를 바탕으로 야요이인들의 국가들이 세워졌다. 수도경작은 기원전 2세기 이후에는 주부 지방에 보급되었고, 1세기 전까지 간토와 도호쿠 남부까지 전파되었다. 최종적으로 3세기에는 도호쿠 북부까지 야요이인들이 진출하여 수도경작의 벼농사가 전파됨으로써 홋카이도를 제외한 고대 일본은 3세기에 이르러 본격적으로 수도경작 생활이 행해지기 시작한다.[118]

야요이 시대는 일반적으로 기원전 300년경부터 기원후 300년경까지로 여겨진다.[5][6][7][8][9] 그러나 매우 논란의 여지가 있지만, 토기 파편에 붙어 있는 유기물 샘플에 대한 방사성탄소 연대 측정 결과는 기원전 1000년경부터 기원전 800년경까지 최대 500년 앞선 시기를 시사하기도 한다.[1][10] 이 시기에 일본은 대체로 정착 농업 사회로 크게 전환되었고, 한국(초기에는 규슈 지역)에서 도입된 농업 및 작물 생산 방식을 채택하였다.[11][12][13]

야요이 시대의 가장 초기 고고학적 증거는 규슈 북부에서 발견되었지만,[14] 이 또한 여전히 논쟁의 여지가 있다. 야요이 문화는 혼슈 본섬으로 빠르게 퍼져 나가면서 토착 죠몬 문화와 융합되었다.[15] 야요이라는 이름은 야요이 시대의 토기가 처음 발견된 도쿄의 한 지역에서 따온 것이다. 야요이 토기는 단순하게 장식되었고, 이전 죠몬 토기에서 사용되었던 것과 같은 나선 성형 기법을 사용하여 제작되었다.[16] 야요이 시대의 장인들은 청동 의식용 종 (''도다쿠''), 거울, 무기를 만들었다. 기원 1세기경에는 야요이 사람들이 철제 농기구와 무기를 사용하기 시작했다.

야요이 인구가 증가함에 따라 사회는 더욱 계층화되고 복잡해졌다. 그들은 직물을 짜고, 영구적인 농촌 마을에 살았으며, 나무와 돌로 건물을 건설했다. 또한 토지 소유와 곡물 저장을 통해 부를 축적했다. 이러한 요인들은 뚜렷한 계급 사회의 발전을 촉진했다. 당시 중국 자료들은 그들이 사회적 지위를 나타내는 문신 및 기타 신체 표식을 가지고 있었다고 묘사하고 있다.[17] 규슈 일부 지역의 야요이 족장들은 청동 및 기타 권위 있는 물품의 무역을 후원하고 정치적으로 조종했던 것으로 보인다.[18] 이는 양자강 하구의 남부 중국에서 류큐 열도 또는 한반도를 통해 도입된 관개 벼농사 덕분에 가능했다.[9][19]

수도경작과 더불어 직물의 기술도 전파됐다. 이것이 일본열도에 전해진 것은 주로 한반도 남부로부터 집단적으로 일본으로 진출한 야요이인에 의해서였다고 생각된다. 이것에 대해선 당시 문자가 존재하지 않아 기록에선 찾아볼 수 없으나 유물들로 확인할 수 있다. 또한 한반도 남부와 똑같은 고인돌이 북규슈에서 자주 발견되고, 서일본에 있는 야요이시대 전기의 고인돌에서 발견되는 야요이 인골의 평균신장이 죠몬시대의 일본인 인골과 비교해 볼 때 남부 한반도인의 신장에 가깝다는 것으로도 알 수 있다.[119]

야요이 시대를 나타내는 묘제(墓制)의 용어에는 지석묘(支石墓), 방형주구묘(方形周溝墓)라고 하는 이장시설의 외부구조로 구분하는 것이 있고 목관묘(木棺墓), 토광묘(土壙墓)같이 이장시설 내부에 있는 형태로 구분하는 것이 있다. 야요이인의 묘제로서 목관묘는 한반도에서 도래한 것으로서 야요이 시대 전기말(前期末)까지 서일본에 널리 퍼져 특히 기나이(畿内) 지방에 주로 방형주구묘 내부의 주체부로서 목관묘가 쓰여졌다. 일본에서 카메칸보(甕棺墓)라고 불리는 옹관묘는 한반도 남부에서 전해져서 이토시마반도(糸島半島), 시마바라반도(島原半島)의 후쿠오카시, 사가현 칸자키군에 많이 분포되어 있으며 특히 한국에서만 발견되는 지석묘의 경우에는 규슈의 이토시마반도, 시마바라반도에 퍼져갔다.[120]

또한 한반도 남부에서만 대량으로 발견되는 방형주구묘(方形周溝墓)는 야요이인의 방형주구묘보다 훨씬 이른 시기에 만들어진 것으로 방형주구묘를 만들었던 한반도인이 일본으로 도래하여 일본에 방형주구묘(方形周溝墓)가 전파되었고 방형주구묘는 일본의 대표적 묘제인 전방후원분(前方後円墳)이 되었다는 것을 알 수 있다. 규슈 북부에서부터 방형주구묘가 발견되며 특히 일본 간사이 긴키 지방(近畿地方)까지 퍼져 긴키 지방에 방형주구묘(方形周溝墓)가 대량으로 발견되었다. 야요이 시대 중기에는 한반도의 방형주구묘가 일본열도의 주부지방(中部地方), 간토지방(関東地方)까지 도래한다.[121]

죠몬과 야요이 시대의 골격을 직접 비교하면 두 집단이 눈에 띄게 구별된다는 것을 알 수 있다.[20] 죠몬인은 키가 작고 상대적으로 팔뚝과 종아리가 길며, 눈이 더 깊이 들어가 있고, 얼굴이 더 짧고 넓으며, 얼굴 지형이 훨씬 더 뚜렷했다. 또한 눈썹뼈, 코, 코선이 매우 두드러졌다. 반면에 야요이인은 평균 152.4–155 cm 더 키가 컸고, 눈이 얕게 들어가 있고, 얼굴이 높고 좁았으며, 눈썹뼈와 코가 평평했다. 고훈 시대까지 일본에서 발굴된 거의 모든 골격은 아이누 사람들의 골격을 제외하고는 일부 죠몬인의 혼합이 있는 야요이형이며,[21] 현대 일본인과 유사하다.[22]

야요이 시대의 의의는 벼농사의 시작에 있는 것이 아니라, 벼농사를 바탕으로 국가 형성의 길을 걷기 시작한 것이 중요하다는 견해가 제시되고 있으며, 수도 농경을 중심으로 한 생활에 의해 사회적·정치적 변화가 일어난 문화·시대를 야요이 문화, 야요이 시대라고 하는 인식이 생겨났다.

이 새로운 야요이 시대의 정의에 따르면, 서일본의 야요이 문화야말로 전형적인 야요이 문화이고, 동일본의 것은 그것과는 크게 다르며 별개의 문화라는 견해가 제시되었다. 이 야요이 병행기의 동일본 문화에 대해서는 「죠몬계 야요이 문화」,「속(에피)죠몬」,「동일본형 야요이 문화」 등 연구자에 따라 다양한 명칭이 주어지고 있으며, 정해진 명칭은 없다. 그러나 이 새로운 정의에 대해서는, 자신의 연구 영역이 야요이 시대의 정의에서 제외되는 결과가 되는 동일본의 연구자들로부터 강한 반발이 있다.

벼농사가 본격적으로 시작된 것은 기원전 10세기에서 9세기의 규슈 북부가 처음으로 여겨진다.[57] 기원전 9세기의 이타즈키 유적의 환호(環濠) 집락에서는 이미 집락 내에 계층 차이가 존재했던 것이 확인되었다.

일본인에게 있어 벼농사는 온대 자포니카 벼의 대규모 재배일 것이다. 하지만 콩, 고구마 등과 함께 밭벼가 재배되었을 가능성도 있으며, 원시적인 화전 농업이 행해졌을 가능성도 있다. 쌀의 종류에도 마찬가지로, 쌀이 찰벼였다고 단정 지을 수 없다. 고대 일본인이 찹쌀을 재배하고 섭취했을 가능성도 있다. 사토 요이치로는, 상록활엽수림 문화는 끈적이는 것을 좋아하는 문화이며, 열대 자포니카의 대부분이 찹쌀이라는 점을 근거로 찹쌀이었을 것이라고 말하고 있다.

규슈 북부에 수도 경작이 전래된 지 약 250년 후, 서일본 각지로 전파되기 시작하여, 고치 평야에서는 기원전 8세기, 산인・세토 내해에서는 기원전 7세기에 벼농사가 시작되었고, 키나이의 카와치 평야에서는 기원전 750~550년경에 벼농사가 시작되었던 것으로 여겨진다.[69] 기원전 6세기에는 노우비 평야, 이세만 지역까지 확산되었고, 이곳에서 일단 멈추었다

동일본에서는 기원전 3세기, 관동 지방 서부에 처음으로 벼농사가 정착한 것이 오다와라시의 나카자토 유적 발굴을 통해 확인되었다. 나카자토 유적에서는 집단의 편성 방법 및 운영, 생활 기술 등에 키나이의 영향이 지적되고 있으며, 킨키 중앙부로부터의 이주에 의해 문화의 융성이 이루어졌던 것이 명확해지고 있다.[70] 그 후 기원전 2세기에는 관동 지방 서부 일대에 벼농사가 확산되었다.

이보다 앞서 기원전 4세기의 쓰가루・사사와 유적, 기원전 3세기의 타레야나기 유적에서 수전 벼농사의 흔적이 확인되고 있지만, 수전 농경에 의해 사회 변화가 일어난 흔적은 확인되지 않고 있으며, 야요이 문화에는 포함되지 않는다.[71]

벼농사는 관동 지방 서부를 동쪽 끝으로, 니가타현에서 지바현을 잇는 선보다 서쪽에만 존재했던 것으로 여겨진다.

일본(日本)의 아름다운 별칭 중 하나로 “豊葦原之千秋長五百秋之水穂国(토요아시하라노치아키나가이오하키노미즈호노쿠니)”이 있는 것과, 일본신화(日本神話)에 등장하는 신들의 이름(名)에 벼농사와 관련된 단어가 많이 포함되어 있는 것은[72] 우연이 아니다.

『일본서기(日本書紀)』에는 천조대신(天照大御神)이 손자인 니니기노미코토(邇邇芸命)에게 삼종신기(三種の神器)와 함께 벼이삭(稲穂)을 주고 지상에 강림시켰다는 기록이 있다. 천손강림(天孫降臨) 신화에 따르면 일본(日本)의 벼농사(稲作) 기원은 천황(天皇)의 조상에게서 유래한다.

야요이 시대(弥生時代)는 죠몬 시대(縄文時代)와 비교하면 고작 1300년 정도의 짧은 기간이었지만 일본 사회에 큰 변화를 가져왔다.

예를 들어, 현대에도 많은 풍년을 기원하고 감사하는 제례(祭礼)[73]가 각지에서 행해지는 것도 일본 문화(日本文化)의 근본이 야요이 시대에 형성되었다는 근거가 될 수 있다.

신석기 시대에는 수렵채집 사회였기 때문에 가족이라는 가장 작은 사회 집단만으로 경제 활동이 완결되었다. 그러나 수도 경작은 사람들이 조직적으로 작업할 필요가 있다. 사람들은 논 주변의 구릉이나 평야로 이주하여 정착했다.

벼농사를 짓기 위해 사람들은 농기구를 발명했다. 나무로 만든 써레와 괭이로 땅을 갈고, 돌칼로 벼 이삭을 베고, 절구와 디딜방아를 이용하여 탈곡을 했다.

마을에서는 움집에 거주하고, 고상 창고에 쌀을 저장했다. 마을의 탄생이다.

당시 대륙의 문헌에 따르면, 백여 개의 나라로 나뉘어 있었던 것 같다.

안정적인 식량 확보가 가능해짐에 따라 인구는 증가했다.

또한 쌀은 보관이 가능하기 때문에 마을 안팎으로 빈부의 차이가 생겼다. 이러한 농경 문화의 발전은 자연스럽게 사람들 사이에 상하 관계를 만들어 냈다.

변화는 지배층에만 국한되지 않고, 농민층의 생활에서도 일어났다. 야요이 시대의 주거는 서일본에서는 원형, 다통형, 隅円方形 등 다양했지만 말기에는 정방형 구획의 주거가 급속히 보급되어, 고분 시대 전기에는 동일본에도 퍼졌다. 구석기 시대부터 사용되어 온 석기는 사라졌고, 야요이 후기 후반에는 북큐슈에서 기나이 지역에서 식기가 목제에서 토기에 바뀌었다.

주로 왜국대란 이전이지만, 시대가 내려감에 따라 대규모 취락이 소규모 취락을 거느리고, 취락 내에서 수장층이 힘을 가지게 된 것으로 생각된다. 수장층은 墳丘墓에 매장되게 되었다. 이것은 신분 차이의 출현을 의미한다. 弥生時代後期가 되면 묘제의 지역 차이가 현저해진다. 킨키(近畿) 주변에서는 방형저분구묘가 만들어지고, 산인(山陰, 이즈모)에서 호쿠리쿠(北陸)에 걸쳐서는 사방출입분구묘가, 세토나이(瀬戸内) 지방에서는 대형분구묘가 각각 조영되었다.

일본인의 주식은 야요이 시대에 수도 경작을 시작한 이후 쌀을 주식으로 했다고 여겨져 왔지만, 1917년(다이쇼 6년) 내무성, 1878년(메이지 11년) 대장성의 전국 식량 조사 결과 도시 지역과 농촌 지역 순으로 쌀 소비량이 점차 줄어드는 등 반드시 그렇지 않다는 의견도 있다.[87]

그렇다면 야요이 시대 논의 수확량은 얼마나 되었을까? 야요이 시대 전기는 하타·게하타, 중기는 하타·게하타, 후기(토로)는 추타·하타. 수확량은 많다고는 할 수 없다. 1일당 쌀 섭취량은 선진 지역에서도 전기는 1되 정도, 중기는 6되~1되 정도, 후기라도 2되를 넘는 경우는 없었다.[88][89] 녹말 부족량은 도토리 등의 견과류로 보충했다.[90]

弥生時代에는 논농사가 행해졌지만, 대륙의 농경이 돼지(돼지)와 말(말), 소(소) 등 가축 이용을 수반하는 것이었던 데 비해, 弥生時代の 연구에서는 오랫동안 가축의 존재가 확인되지 않아 "가축 없는 농경"으로 이해되기도 했다. 현재도 소나 말의 사육은 없다고 여겨지지만, 돼지 사육은 여러 지역에서 확인되고 있다.

즉, 1988년과 1989년에 오이타현(오이타현) 오이타시의 시모고리쿠와나에 유적에서 관련 멧돼지 두개골 3점과 돼지 두개골이 출토되었다. 멧돼지류 두개골에 대해서는 니시모토 토시히로가 형질적 특징으로부터 이것을 가축화된 돼지라고 판단했고, 이후 弥生시대 돼지의 출토 사례가 잇따랐다. 또한, 1992년에는 아이치현(아이치현) 아사히 유적에서 출토된 닭(닭)의 중족골이 출토되었다.

弥生시대 돼지의 계통에 관해서는, 조몬시대부터 멧돼지의 사육이 행해지고 있었지만, 멧돼지에서 돼지에 이르는 과도기적 개체의 출토 사례가 없고, 또 일본 열도에서는 도서화에 따라 멧돼지 개체의 크기에 크고 작음이 있었던 데 비해, 弥生시대 돼지는 이 지역 차이와는 동떨어진 개체 크기이기 때문에, 弥生시대 돼지는 대륙에서 가져온 것이라고 생각되고 있다.

弥生시대 돼지의 계통 검토에는 미토콘드리아 DNA 분석을 이용한 분석도 행해지고 있다. 2000년 오자와 토모오의 분석에서는 12점의 시료 중 11점이 일본 멧돼지로 판정되었다. 2003년 이시구로 나오타카 등이 오자와와는 다른 방법을 사용하여 분석을 실시하여, 10점의 시료 중 6점은 현생 일본 멧돼지와 동일 그룹, 4점은 동아시아계 가축 돼지와 동일 그룹에 포함된다고 하여, 양자에서 다른 결과가 나왔다. 참고로, 이시구로 등은 더하여 후자의 그룹은 서일본 서부의 일부 지역에 한정되어 분포하고 있는 점도 지적하고 있다. 또한, 조몬시대에 사냥에 이용되었던 개에 관해서는, 대륙에서 식용 가축으로 개가 도입되었다.

다만, 축산은 주요 산업이 아니었고, 사냥과 어로가 단백질을 얻기 위한 주된 직업이었다.

縄문 시대 관동 지방에서는 도쿄만 연안 등지에서 대규모 패총이 형성되었으며, 감성돔·농어 어업을 중심으로 하는 縄문식 내만 어로가 이루어졌다. 관동 지방에서는 縄문 후기에 패총 수가 감소하여, 야요이 시대 전기에는 縄문식 패총이 소멸에 이르렀다. 한편, 미우라 반도 등 외양 연안 지역에서는 계속해서 외양 어로가 이루어졌다. 외양 어로의 흔적을 남긴 동굴 유적에서는 외양 연안 암초의 전복과 소라, 외양성 회유어인 가다랭이, 상어, 외양 연안어인 참돔이 출토되었다. 전복은 縄문 시대에 출토 사례가 적고, 야요이 시대에는 잠수 어업이 행해졌다고도 생각된다. 유물로는 어구로 낚시 바늘, 작살, 창 등이 출토되었으며, 특히 縄문 후기에 도호쿠 지방 태평양 연안에서 특이적으로 보이는 회전식 작살촉이 출토된 점이 주목된다.

야요이 중기에는 전국적으로 내만 갯벌의 패류인 바지락·조개류를 중심으로 하는 패총의 형성이 이루어지지만, 소규모이고 수도 적다. 어로에서도 대륙으로부터 전래된 관상토추를 사용한 그물 어업이 행해지며, 그물 어업은 후에 증가·다양화되어 세토 내해에서 특히 발달했다. 또한, 내만형 어로로 꽃게의 오징어잡이 통발 어업도 행해졌다.

이러한 縄문 이래의 어로 활동이 계속된 관동에서도 야요이 중기에는 벼농사 농경 사회가 성립한다. 벼농사 농경과 어로의 관계를 보여주는 유적으로 가나가와현 즈시시의 이케지 유적군이 있다. 이케지 유적군은 야요이 중기의 집락 유적으로, 벼농사 농경과 외양 어로의 흔적을 보여주는 패총이 함께 보인다. 이케지 유적군에서는 작살 어업과 가다랭이의 낚시 어업, 그물 어업이 행해졌다고 생각되며, 가다랭이 등 농번기와 겹치는 여름에 어업 시기를 가지는 어류가 보이는 것과, 전문성이 높은 작살 어업·낚시 어업이 행해지고 있는 것으로부터, 농민과는 별도로 어업을 전문으로 하는 기술 집단이 있었다고 생각된다.

또한, 야요이 시대에는 벼농사의 시작으로 인해 논과 수로 등 새로운 담수 환경이 생겨나면서 담수산 어류와 패류를 대상으로 한 어로도 행해졌다. 아이치현 기요스시의 아사히 유적은 대규모 패총을 수반하는 어로와 벼농사를 병행한 집락 유적으로, 내만 어로 외에도 다니시(タニシ), 잉어과(コイ科), 붕어(フナ), 메기(ナマズ), 미꾸라지(ドジョウ)를 대상으로 한 담수 어로도 행해졌다. 담수 어로의 성립과 함께 전용 어구도 생겨났으며, 오사카시 야오시의 야마가 유적과 후쿠오카현 카스가시의 츠지바타 유적에서는 담수어를 포획하는 筌(우케)으로 생각되는 어구가 출토되었다.

北海道에서는 벼농사가 필요하지 않았기 때문에 縄문(죠몬) 시대의 어로 방식이 계속 유지되었고, 해수류 사냥과 한류성 어류를 대상으로 하는 수렵·어업이 이루어졌다.

규슈 북부에서는 縄문(죠몬) 시대에 외양 어업이 발달하여, 북서 규슈형 결합식 낚시 바늘이라 불리는 독자적인 낚시 바늘이 탄생했다. 이 낚시 바늘의 분포는 縄문(죠몬) 시대에는 북부 규슈에 한정되어 있었지만, 야요이 시대에는 산인 지방으로 퍼져나갔다.

간사이 지방에서는 오사카 만 연안의 미야노시타 조개무지 등 縄문(죠몬) 시대의 조개무지가 계속된 사례가 보이며, 縄문(죠몬) 후기부터 야요이 중기에 이르기까지 계속해서 조개무지가 만들어졌다.

3. 6. 전쟁과 갈등

야요이 시대는 조몬 시대와 달리 마을과 지역 간의 전쟁이 존재했던 시대였다. 일본 열도에서 본격적인 전쟁이 시작된 시기의 무기는 마제석검과 버들잎 모양의 마제 석촉이며, 이들은 대륙계 마제석기의 하나로 벼농사와 함께 대륙에서 유입된 것으로 여겨진다.[81] 무기에 의해 상처를 입은 흔적이 있는 유골(수상유골)의 존재 등은 전쟁의 증거이다. 또한, 마을 주위에 해자를 두른 환호취락이나, 저지대에서 100미터 이상의 높이 차이가 있는 산정부에 마을을 건설한 고지성 취락 등도 마을이나 집단 간의 싸움이 있었던 증거로 여겨지고 있다.[81]

빈부격차는 갈등의 원인이 되어, 마을 간의 싸움으로 발전했다.[74] 사가현요시노가리정칸자키시의 요시노가리 유적에서는 망루와 울타리, 해자 등 항쟁의 흔적이 보인다. 잦은 전쟁 끝에, 여러 마을을 지배하는 '국가(クニ)'라 불리는 원시적인 소국가가 탄생했다.

북부 큐슈(北部九州)에서는 야요이시대 전기부터 중기까지 무덤에서 돌검(石剣), 돌창(石戈), 청동검(銅剣), 청동창(銅戈)의 칼끝이 출토되는 경우가 많다. 1975년(쇼와 50년) 후쿠오카현(福岡県) 이이즈카시(飯塚市)의 스다레 유적(スダレ遺跡)에서 출토된 항아리관묘(甕棺墓)에서 척추궁판(椎弓板)에 돌검의 칼끝이 박힌 인골이 발견되어, 야요이 시대에 살육·전투 행위가 있었던 증거로 여겨지게 되었다.

야요이 시대 초기의 예로, 후쿠오카현(福岡県) 이토시마시(糸島市)의 신마치 지석묘군(新町支石墓群) 24호 목관묘에서는 대퇴골에 버드나무잎 모양의 갈돌촉이 박혀 전사한 것으로 보이는 남성의 매장 인골이 발견되었다.[81] 또한 이 남성을 안치한 목관 바로 아래에는 다른 사람의 두개골(치아만 발견됨)을 매장한 것으로 보이는 작은 토광(土坑)이 만들어져 있어, 목관묘의 남성이 토벌한 인물의 급(首級)이 함께 매장된 사례가 아닌가 생각되고 있다.[81]

야마구치현(山口県) 시모노세키시(下関市) 호키타정(豊北町) 도이가하마의 도이가하마 유적(土井ヶ浜遺跡)의 야요이 시대 초기 무덤에서는 매장 인골의 가슴에서 허리에 걸쳐 15개의 돌촉(石鏃)이 발견된 예가 있으며 "영웅의 무덤" 등으로 불리고 있다. 가슴 부근에 많은 돌촉이 집중적으로 발견되는 무덤의 사례는 세토나이카이(瀬戸内海)를 중심으로 하는 서일본 일대에 비교적 많이 있다.

지금까지 확인된 살상 인골 사례는 성인 남성의 것이 압도적으로 많아, 전투에 참가하는 것은 주로 남성이었다고 여겨지지만, 나가사키현(長崎県) 히라도시(平戸市) 네지시코이 유적(根獅子遺跡)이나 후쿠오카현(福岡県) 치쿠시노시(筑紫野市) 나가오카 유적(永岡遺跡)에서는 무기에 부상당한 여성 인골도 발견되어, 여성도 전투에 참가할 기회가 있었다고 생각되고 있다.

일본 열도에서 본격적인 집단 간 무력 충돌, 즉 전쟁의 발생은 야요이 시대 초기인 기원전 5세기부터 기원전 4세기에 걸쳐 규슈 북부에서 시작되었다고 생각된다. 마츠키 타케히코의 복원에 따르면, 야요이 시대 초기, 중국 대륙·한반도와의 관문에 해당하는 규슈 북부로 중국 대륙에서 벼농사 문화와 기술이 전래되었다. 벼농사에 적합한 경작지 확보를 둘러싸고 집단 간(마을끼리)의 대립이 발생하기 시작했다. 또한 대륙에서 유입된 사람들은 마제석검·마제석촉 등의 대인용 무기, 그리고 조직적인 무력으로 집단 간의 문제를 해결하려는 생각과 발상 즉, “싸움의 사고방식”을 동시에 가져왔고, 이것들이 계기가 되어 일본 열도에서 본격적인 무력 충돌의 시대가 시작되었다.

야요이 시대 전기에 해당하는 기원전 3세기가 되면 규슈 북부에서는 각 집단(집락) 간의 영역이나 질서에 어느 정도 결론이 났는지 일시적으로 항쟁이 진정되었지만, 같은 시기의 세토나이카이 연안부에서 킨키 지방에 걸쳐서는 석제 무기 출토와 환호 집락 사례가 증가하여 경작지 확보를 둘러싼 집단 간 항쟁이 서일본 광범위하게 파급된 것으로 추정된다. 마츠키는 이것을 야요이 시대의 "제1기 항쟁"으로 규정하고 있다.

규슈 북부에서는 제1기 항쟁 이후 일시적인 소강 상태를 거쳐 기원전 3세기 말에서 2세기 초 무렵 다시 항쟁이 격화되었다. 이 시기에는 사용되는 무기에 변화가 생겨, 한반도에서 새롭게 도입된 청동으로 만든 검과 과, 모가 등장한다.

야요이시대 중기인 기원전 1세기가 되면 새롭게 철제 무기(검, 모, 과, 촉)가 도입되고, 이에 따라 위력이 떨어지는 청동제나 돌로 만든 대인 무기는 점차 쇠퇴하기 시작한다.

세토내해를 중심으로 하는 중국, 시코쿠, 그리고 킨키, 도카이에서도 제1기 항쟁(기원전 3세기) 이후의 소강 상태를 거쳐 야요이시대 중기인 기원전 1세기 초 무렵에 항쟁의 격화가 시작된다. 마츠키 타케히코는 이것을 “제2기 항쟁”으로 위치짓고 있다.

제2기 항쟁기는 고고학의 관점에서는, 여러 개의 소집단(취락)이 할거하던 상태에서, 소집단끼리 항쟁을 반복함으로써 약한 집단이 강한 집단 아래에 통합되어, 더 광역적인 대집단이 형성되어 가는 과정으로 파악되고 있다.

1세기(서기 1세기)가 되면서 철제 단검(剣)의 위상이 더욱 높아졌고, 창(矛)과 戈(과)는 야요이 후기인 2세기(서기 2세기) 무렵에는 완전히 제기(祭器)화되었다. 1세기 후반에는 대륙제 철제 직도(直刀) (대도(大刀))가 유입되기 시작하였다. 또한 이 무렵, 철촉(鉄鏃)보다 늦게 동촉(銅鏃)이 보급되었다.

1세기(서기 1세기)부터 3세기(서기 3세기) 무렵까지의 야요이 시대 후반 일본 열도의 전투 양상을, 마츠키 타케히코(松木武彦)는 “제3기 항쟁(第3期抗争)”으로 위치짓고, 무기의 종류와 전투 기술에 큰 혁신이 있었던 시기로 보고 있다. 『후한서(後漢書)』「동이전(東夷伝)」이나 『삼국지(三国志)』「위지왜인전(魏志倭人伝)」 등의 사서에 보이는 “왜국대란(倭国大乱)”은, 이 제3기 항쟁기에 해당하는 2세기(서기 2세기) 후반의 사건으로 생각되고 있다.

대규모 집단 학살을 보여주는 유적지로는 鳥取현鳥取시의 아오야카미지치 유적이 대표적이다. 야요이 후기 후엽에 전쟁으로 보이는 상황에서 마을이 폐허가 된 것으로 생각된다.

환호(環濠)취락·고지성(高地性)취락은 주로 집단 간의 다툼에 대비한 방어성 취락이었던 것으로 여겨져 왔다. 환호취락의 서쪽 끝은 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구의 나카 유적(那珂遺跡) 등 규슈 북부이며, 동쪽 끝은 태평양(太平洋) 쪽에서는 지바현(千葉県) 사쿠라시(佐倉市)의 록키오오사키다이 유적(六崎大崎台遺跡)이나 같은 현 도우가네시(東金市)의 미치니와 유적(道庭遺跡) 등 보소반도(房総半島)에 이르고, 일본해(日本海) 쪽에서는 니가타현(新潟県) 니가타시(新潟市) 아키하구(秋葉区)의 후루츠하치만야마 유적(古津八幡山遺跡)이나 무라카미시(村上市)의 야마모토 유적(山元遺跡)이 북쪽 끝이 된다.

환호취락(環濠集落)은 고지나 미고지(微高地) 위의 취락(集落) 가장자리를 따라 V자형 단면의 도랑(환호, 環濠)을 특징으로 하며, 학계에서는 종종 전쟁으로부터 방어하기 위해 만들어진 야요이 시대(弥生時代)를 대표하는 표준적인 취락 형태라는 평가를 받아 왔다.

이에 대해 후지와라 테츠(藤原哲)는 환호=야요이 시대의 표준적인 취락=방어 취락이라는 견해에 의문을 제기하고 있다.

또한 아카츠카 지로(赤塚次郎)는 도카이 지방(東海地方)의 대표적인 환호취락으로 여겨져 온 아이치현(愛知県)키요스시(清須市)의 아사히 유적(朝日遺跡)에 대해, 그 방어성의 근거라고 여겨졌던 북측 취락의 환호와 역모목(逆茂木)·난구이(乱杭)가 야요이 중기 후반 말에 발생한 대홍수의 사층(砂層)에 묻혀 중기 후반의 아주 짧은 기간만 존재했고, 마찬가지로 전투 격화의 근거로 여겨지는 대형화된 타제석촉(打製石鏃)의 존속 기간(야요이 중기 중엽)과 일치하지 않는다는 점 등을 들어, 이러한 역모목·난구이는 홍수 대책 시설이 아니었을까 하고 있다.

북관동(北関東)과 도호쿠 지방(東北地方)의 넓은 지역은 쌀 생산량이 낮았기 때문에 전쟁과 무관했을 것이라는 추측도 있다.

한편, 오래전부터 방어 집락으로 여겨져 온 유형으로는 고지성 집락이 있다. 고지성 집락은 야요이 시대 중기 후반~말엽(IV기 후반~말엽), 그리고 후기 중엽~말엽(V기 중엽~말엽)에 세토나이 연안에서 오사카만에 걸쳐 빈번하게 보이는 것으로, 야요이 시대의 일반적인 집락에 비해 훨씬 높은 곳(평지로부터의 높이 차이가 50~300미터 이상)에 위치한 집락을 말한다.

위지왜인전에는 히미코가 야마타이코쿠을 다스리기 전에는 여러 나라가 서로 대립하여 싸웠다는 기록이 있다. 또한, 후한서 동이전에는 환제・영제의 치세 동안 왜국대란이 일어났다는 기록이 있다.

그러나, 전 시대에 비해 무기의 발달이 보이지 않고, 특히 근접 무기가 부장품 이외에는 거의 인정되지 않는 점, 부상자 유골이 적다는 점 등으로부터 구체적인 전투가 빈번하게 일어났다고 주장하는 연구자는 많지 않다. 왜국대란이 어떠한 싸움이었는지는 아직 구체적으로 밝혀지지 않은 상태이다.

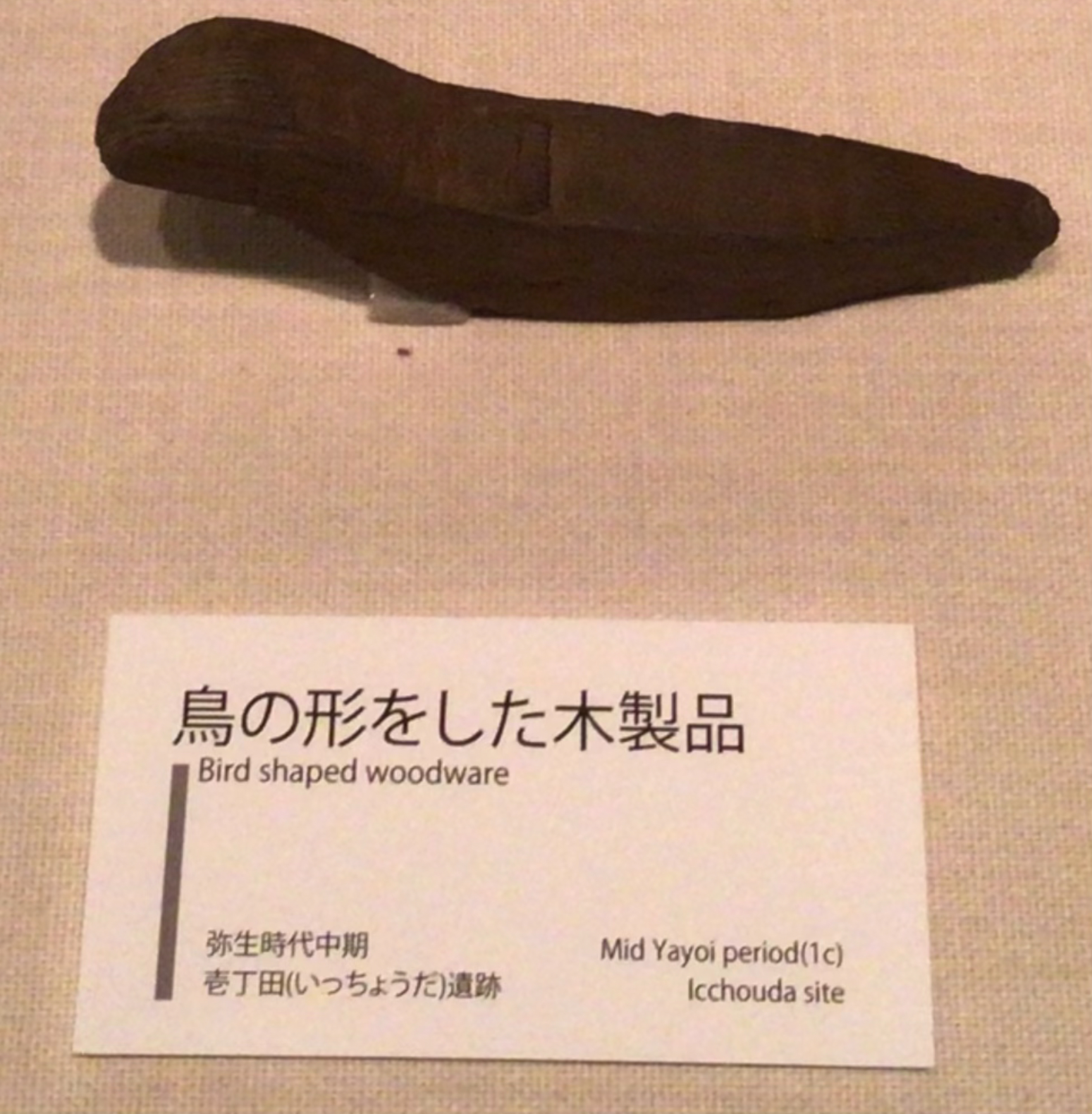

4. 유물과 유적

목기·목제품에는 식기나 농기구, 제기 등이 있다. 식기에는 칠을 칠하거나 세밀한 장식을 더한 우수한 작품이 보인다. 농기구는 수전 벼농사의 도입과 함께 들어온 것으로, 써레나 괭이, 에브리(에브리) 외에 논다리 등이 보인다.

야요이 시대의 매장 제도는 집단, 문화, 그리고 그러한 문화를 이어받은 사람들에게 고유하며, 그 이동과 변천을 추적할 수 있다고 여겨져 중요한 유적이다. 또한, 계층 구조가 무덤에 반영되어 사회 구조를 보여주고, 더 나아가 종교 의례로서 정신 생활까지도 보여준다.

일본의 야요이 시대 무덤 제도를 나타내는 용어에는 지석묘, 분구묘, 주구묘 등과 같이 매장 시설의 외부 시설(상부 구조)을 나타내는 구분과, 옹관묘, 토광묘, 목관묘, 석관묘 등과 같이 개별 매장 시설 본체의 형태(하부 구조)를 나타내는 구분이 있다. 이들은 모두 한반도에서 유입된 요소와 죠몬 문화에서 계승된 요소로 이루어져 있으며, 지역에 따라 묘지의 구성에 다양한 특색이 나타난다.

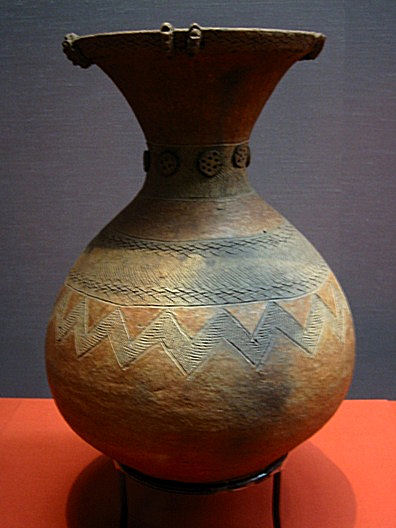

4. 1. 토기

야요이 시대의 토기는 야요이토기라고 불리며, 저온 산화염소성의 무늬 없는 토기가 사용되었다. 야요이토기 초기에는 이타즈케 I식 토기(후에 온가가와식 토기)가 서일본은 물론이고 동북지방의 아오모리현까지 전파되었다. 이는 야요이 문화가 혼슈 북단까지 확대되었음을 보여준다.흔히 죠몬토기와 비교하여 장식이 적다고 하지만, 실제로 장식이 적은 것은 전기 단계의 토기와 중기 이후의 서일본, 특히 북부 규슈의 토기이며, 그 외의 지역·시대의 토기에는 종종 다양한 장식이 시행된다. 주요 기종으로는 항아리·병·고배가 있으며, 특히 병은 죠몬 시대에는 일반화되지 않은 기종으로, 야요이 시대에 쌀이 주요 식량이 됨에 따라 저장 용기로 정착한 것으로 이해되고 있다.

토기의 생산은 집락별로 이루어졌고, 집락별로 자급자족으로 충당되었다고 대략적으로 생각되지만, 토기 생산에 관한 유구는 거의 사례가 없다. 최근, 토기의 소성 실패품이나 강한 열을 받아 기벽이 얇게 터지듯이 깨진 토기 등에 주목하여 대규모 집락에서 토기가 집중적으로 생산되었을 가능성이 제기되었다. 또한, 토기의 형태는 지역성을 매우 잘 나타내므로, 그 특징에 주목하여 다른 지역에서 반입되었을 가능성이 높은 토기와 현지의 토기를 엄격하게 구분하여 토기는 지금까지 생각되어 왔던 것보다 훨씬 더 많이 이동했을 가능성이 지적되고 있다.

4. 2. 석기

야요이 시대의 석기는 크게 조몬 시대에서 내려온 타제석기와 당시 한반도의 민무늬토기 시대로부터 전해진 마제석기 등으로 구분된다. 타제석기는 석촉과 스크레이퍼(삭기·개기) 등 사냥 도구(무기)·날카로운 도구로 사용되었다. 석재로는 사누카이트와 같은 안산암 계열의 암석이나 흑요석 등이 주로 사용되었고, 죠몬 시대부터의 제작 기술을 이어받아 만들어졌다. 한편, 수도 농경과 함께 일본 열도에 유입된 대륙계 마제석기라 불리는 석기 무리에는 조개날 마제석부와 패임새 한쪽 날 마제석부와 같은 도구와 돌칼과 돌낫 등과 같은 농기구가 있다. 이들은 수도 농경 기술의 수용과 함께 이루어진 개간과 경작, 수확에 사용되는 도구로, 야요이 시대에 새롭게 도입된 도구들이다. 또한 같은 대륙계 마제석기의 하나로 마제석검과 마제석촉도 전래되어, 금속제 무기(청동기 무기·철기 무기)가 본격적으로 도입되기 직전 시기에 실전용 무기로 사용되었다. 이 영향을 받아 타제석기에서도 검 형태의 무기인 타제석검이 제작되어 실전에 도입되었다.4. 3. 청동기

청동기는 한반도와 대륙에서 북부 규슈로 전래되었다. 북부 규슈를 중심으로 하는 지역에서는 동모와 동검, 동과 등의 무기형 청동기가, 한편 기내(畿內)를 중심으로 하는 지역에서는 동탁이 잘 알려져 있다. 북부 규슈나 산인(山陰), 시코쿠(四國) 지방 등에 주로 분포하는 동모, 동검, 동과 등은 전기 말기에 제품이 반입됨과 동시에 곧 생산도 시작되었다. 한편 동탁도 한반도에서 전래된 것으로 생각되지만, 반입된 제품과 열도에서 만들어진 제품은 형태에 약간의 차이가 있으며, 열도에서의 생산 개시 과정은 잘 알려져 있지 않다. 출현 초기의 동검이나 동모 등 무기형 청동기는 소유자의 위엄을 보이는 상징적인 것과 동시에, 날이 날카롭게 갈려 있었던 점 등으로 보아 실제 전투에 사용되는 실용적인 무기로도 사용되었을 가능성이 높다. 이 단계의 무기형 청동기는 무덤에 부장되는 것이 일반적이며, 개인의 소유물로 사용되었던 것을 알 수 있다. 야요이 시대 중기 전반 이후, 동검·동모·동과 등의 무기형 청동기는 점차 굵게 만들어졌다. 한편, 동탁은 출현 초기부터 제사에 사용되었던 것으로 생각되지만, 시대가 내려감에 따라 점차 대형화됨과 동시에, 매다는 부분이 퇴화하는 것으로 보아, 처음에는 혀를 내부에 매달아 울리는 것으로 사용되었지만, 점차 보는 것으로 변해갔다고 생각된다. 또한, 동경도 야요이 시대 전기 말기에 전래되었다. 중기 말 이후 열도에서도 생산되기 시작했지만, 무덤에 부장되거나 의도적으로 분할되어(파경) 제사에 사용되었다. 이와 같이 대형의 청동기는 출현 초기 이외에는 거의 대부분이 제사에 사용되는 것이었다. 이 밖에 써레날 등의 농기구나 야리가나 등의 공구, 화살촉 등의 소형 무기도 보이지만, 대형 청동기에 비해 극히 소량이다.청동기는, 초기의 일부 예외를 제외하고, 주형에 녹인 금속을 흘려넣는 방법으로 생산되었다. 청동기의 주형은, 열도에서 처음 나타나는 시대에 해당하는 야요이 시대 전기 말기 - 중기 전반기의 것은 주로 사가현 사가시(佐賀市)에서 오기시(小城市)에 걸친 사가 평야 남서부에 많이 보인다.

중기 후반에는 후쿠오카(福岡)의 나카·히에 유적군, 스쿠 유적군으로 이동했다.

중기 후반까지 청동기의 생산은 후쿠오카현 후쿠오카시 나카·히에 유적군이나 가스가시(春日市) 스쿠 유적군 등에서 집중적으로 이루어지게 된다. 평형 동검을 제외한 거의 모든 무기형 청동기는 이러한 유적군에서 집중적으로 생산된 것으로 생각된다.

한편, 동탁의 생산은 킨키(近畿) 지방 등에서 이루어졌다고 생각되지만, 북부 규슈처럼 청동기 생산의 증거가 집중적으로 발견되는 유적은 아직 발견되지 않아, 그 생산 체제나 유통 체제 등에는 미해명 부분이 많다.

4. 4. 철기

야요이 시대 중기 전반까지는 북부 규슈에서 주로 연장을 중심으로 철기가 일반화되었고, 후기 이후에는 서일본 전역으로 확산되면서 무기와 농기구로도 사용되기 시작했다. 철기는 내구성과 날카로운 칼날 때문에 주로 연장이나 농기구(수확 도구)로 사용되었다. 초기에는 단조 철부 조각을 갈아서 소형 연장 등으로 사용했지만, 중기 전반까지는 북부 규슈에서 열도 제작의 철부인 주머니형 철부가 출현하면서 서일본 일대에 점차 확산되었다. 이 외에도 작은 칼(도자)와 철촉, 끌 모양 연장 등의 존재가 알려져 있다. 이 시기의 철기는 철 소재를 한반도에서 수입하여 제작한 것이며, 열도에서 제철이 이루어진 것은 고분시대 후기 이후로 생각된다.야요이 시대의 철기 생산에는 재료가 되는 철을 자르고, 접어서, 날을 갈아 만드는 자르기 기법과 단조에 의해 형태를 만들어내는 단조 기법이 있었던 것으로 알려져 있다. 극히 일부의 예에 대해서는 주조에 의해 만들어졌을 가능성이 시사되고 있지만, 철을 녹이려면 매우 고온의 작업에 견딜 수 있는 용광로가 필요하며, 야요이 시대에 이러한 기술이 존재했는지는 의문시되고 있다.

북부 규슈, 특히 후쿠오카시 주변 지역에서는 야요이 시대 중기 전반까지 단조 기법에 의한 철기 생산이 시작되었다. 한편, 같은 북부 규슈라도 야메시 등 주변 지역에서는 야요이 시대 후기에도 자르기 기법에 의한 철기 생산이 일반적이었다. 세토 내해 지방에서도 야요이 시대 후기까지는 단조에 의한 철기 생산이 전파되었지만, 기술적으로는 북부 규슈의 그것보다 분명히 낮은 수준이며, 동시에 자르기 기법에 의한 철기 제작도 보편적으로 행해졌다.

야요이 시대 후기에는 겐카이나다 연안 지역의 유적에서 철기가 대량으로 출토되지만, 세토 내해 연안 각 지방이나 킨키 지방의 유적에서는 극히 적은 수만 출토된다. 즉, 겐카이나다 연안 지역이 철 자원 획득 경로를 독점하고 있었다고 추정된다. 그 때문에 철 자원 획득 경로의 지배권을 둘러싸고 전쟁이 일어났다는 생각도 있지만, 현재로서는 고고학적으로 증명할 수 없다. 전쟁이 일어났다고 가정하면, 킨키 지방의 야마토 세력을 중심으로 광역의 정치 연합, 예를 들어 야마타이국 연합과 같은 동맹이 형성되어 있었을 것으로 추정된다.

4. 5. 주요 유적

야요이 시대의 주요 유적에는 환호취락과 고지성 취락이 있다. 환호취락은 취락 주위에 도랑(환호)을 두른 형태로, 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구의 나카 유적(那珂遺跡) 등이 대표적이다.[82] 환호취락은 전쟁에 대비한 방어 시설로 여겨져 왔으나, 최근 연구에서는 저장 시설, 홍수 대책 시설, 취락 구획 등 다양한 기능을 수행했을 가능성이 제기되고 있다. 특히, 아이치현(愛知県)키요스시(清須市)의 아사히 유적(朝日遺跡)은 홍수로부터 보호하기 위한 시설이었을 가능성이 제기되고 있다.고지성 취락은 평지보다 높은 곳에 위치한 취락으로, 야요이 시대 중기 후반부터 세토나이 연안에서 오사카만에 걸쳐 빈번하게 나타난다. 오카야마현아카이와시・용목산 유적, 가가와현미토요시・자운출산 유적과 같이 저지대와의 비고차가 큰 급준한 산정부에 형성되는 경우도 있다.

야요이 시대 사람들은 주로 수혈식 건물에서 생활했다. 평면 형태는 원형과 정방형이 주류를 이루며, 송국리 유적에서 발견된 것과 유사한 형태의 주거는 "송국리식 주거"라고도 불린다. 시즈오카현시즈오카시의 토로 유적에서는 수혈식 평지 건물이 발견되기도 했다.[91] 야요이 시대에는 굴립주 건물도 존재했는데, 이케가미소네 유적(오사카부 이즈미시·이즈미오쓰시)에서 복원된 대형 굴립주 건물이 그 예시이다.

곡식 저장을 위해 저장 구덩이나 고상창고가 사용되었다.

야요이 시대의 대표적인 매장 제도로는 옹관묘, 목관묘, 토광묘 등이 있다. 옹관묘는 북부 규슈에서, 목관묘는 한반도에서 전래된 것으로 여겨진다.

5. 죠몬 시대와의 관계

눈부신 발굴 조사의 진전에 따라, 그동안 야요이 시대의 특징으로 여겨졌던 벼농사와 농경, 고상 창고와 대규모 취락[55], 목공 기술과 베옷, 외래계 인골의 발굴에는 지역차가 있다는 점, 인종의 교체는 일어나지 않았다는 점, 일본 구석기 시대 유적에 벼농사의 흔적이 있다는 것[56] 등이 일본 구석기 시대에 이미 존재했던 것이 밝혀졌다. 또한, 유전자 연구라는 새로운 접근법을 통해 문화 전파의 지역 차가 심하고, 인종도 완전히 바뀌지 않았다는 사실도 알게 되어, 야요이 시대와 일본 구석기 시대를 명확하게 구분하는 것이 어려워지고, 시작 시대와 본래의 정의에 대한 논의가 일어나고 있다.

야요이 시대의 의의는 벼농사의 시작에 있는 것이 아니라, 벼농사를 바탕으로 국가 형성의 길을 걷기 시작한 것이 중요하다는 견해가 제시되고 있으며, 수도 농경을 중심으로 한 생활에 의해 사회적·정치적 변화가 일어난 문화·시대를 야요이 문화, 야요이 시대라고 하는 인식이 생겨났다.

이 새로운 야요이 시대의 정의에 따르면, 서일본의 야요이 문화야말로 전형적인 야요이 문화이고, 동일본의 것은 그것과는 크게 다르며, 별개의 문화라는 견해가 제시되었다. 이 야요이 병행기의 동일본 문화에 대해서는 「죠몬계 야요이 문화」, 「속(에피)죠몬」, 「동일본형 야요이 문화」 등 연구자에 따라 다양한 명칭이 주어지고 있으며, 정해진 명칭은 없다. 그러나 이 새로운 정의에 대해서는, 자신의 연구 영역이 야요이 시대의 정의에서 제외되는 결과가 되는 동일본의 연구자들로부터 강한 반발이 있다.

대륙과 한반도에서 규슈 북부로 수도 경작 기술을 중심으로 한 생활 체계를 전파한 이주계열 야요이인의 형질에 가장 가까운 집단은 두개골 측정치에 기반한 자연인류학적 연구에 따르면 하남성의 신석기 시대인, 청동기 시대의 장쑤 사람과 산둥 임치 사람이었다.[94] 또한 안와는 코의 뿌리가 편평하고 상하로 길고 둥글며, 납작하다. 또한 치아의 크기도 죠몬인보다 크다. 평균 신장도 162~163cm 정도로 죠몬인보다 몇 센티미터 더 크다. 그러나 이러한 인골 자료의 대부분은 규슈 북부, 야마구치, 시마네현의 일본해 연안에 걸친 유적에서 발굴된 것이지만, 남규슈에서 홋카이도까지 다른 지역에서도 비슷한 특징을 가진 야요이 시대의 인골이 발견되고 있으나, 그것들은 인종 간 형태와 그 발생 빈도까지를 확정 짓기에는 이르지 못하고 있다.

후쿠오카현이토시마시 시마 신마치 신마치 지석묘군에서 대륙계 무덤 제도인 지석묘에서 발견된 인골은 죠몬적인 관습인 발치가 시행되었다. 나가사키현 오토모 유적의 지석묘군에서 많은 죠몬적인 인골이 발견되고 있다. 또한 세토내지방의 고베시 신포 유적에서의 인골도 죠몬적인 형질을 갖추고 있다고 한다. 다만, 후쿠오카시의 스즈키 유적이나 나라 분지의 도우고·카기 유적의 전기 야요이인은 야요이계의 인골이라고 판정되고 있다.

즉, 처음 야요이계로 생각되는 규슈 북부나 세토내·킨키 지방에서조차 야요이 시대 초기 유적에서는 야요이계의 인간이라고 판정되는 인골의 출토 수가 죠몬계라고 하는 인골보다 적다. 수전 벼농사의 선진 지대에서도 죠몬인이 수전 벼농사를 했을 것이다. 절대 다수의 죠몬인과 소수의 대륙계 이주민과의 협동 속에 농경 사회로 이행했다고 생각된다.[95]

스즈키 히사시는 죠몬 시대부터 현대까지의 남관동의 인골을 비교 연구한 후, 죠몬인으로부터 야요이인으로의 체질 변화를 생활 환경의 변화로 생각했다. 수렵·어로 생활에서 농경 생활로 생활 환경을 일변시킨 혁신이야말로 형질을 변화시킨 것이라고 이해했다.

한편, 1960년대가 되면 가네자키 타케오가 야마구치현 도이가하마 유적이나 사가현의 미츠나가타 유적 등 후쿠오카 평야의 전·중기 야요이 인골의 연구에서 야요이 시대 사람의 키가 크고, 또 머리의 길이와 얼굴의 넓이 등이 대륙의 인골에 가까워 죠몬 시대 사람과는 큰 차이가 있다고 지적하고,[96] 죠몬인과는 다른 인간이 조선반도에서 와서 죠몬인과 혼혈하여 야요이인이 되었다고 생각했다.[97] 또한 하니하라 카즈오는 아시아 남부에 유래하는 죠몬인이 사는 일본 열도에 중국 동북부에 있던 퉁구스계의 사람들이 유입됨으로써 야요이 문화가 형성되었다는 「이중 구조 모델」을 1991년에 제창했다. 하니하라는 인구학적 추계에 따르면 야요이 시대부터 고분 시대에 걸쳐 일반적인 농경 사회의 인구 증가율로는 설명할 수 없는 급격한 인구 증가가 일어나고 있기 때문에, 이 기간에 100만 명 규모의 이주민의 유입이 있었을 것이라고 하는 대량 이주설도 제창하고 있었다.[98] 그러나 1996년경부터 탄소 연대 측정법과 나무 나이테 연대 측정법에 의해 야요이 시대의 시작 시기가 대폭 앞당겨졌다.[99] 기존 야요이 시대 시작 시기보다 수백 년 앞당겨졌기 때문에 하니하라의 가설과 계산은 근거를 잃고 있다.

사와라 마사루는 후쿠오카 평야·사가 평야 등 규슈 북부의 일부에서 죠몬인이 이주민과 혼혈한 결과 야요이 문화를 형성하여 동쪽으로 진출하여 혼혈하여 나고야와 다나하 반도를 잇는 선까지 진출하여 수전 벼농사가 정착했다고 하고 있다.[100]

또 마루하시 사토시는 야요이인의 형질은 생득적으로 퇴화하기 쉬운 형질이며, 「식생활의 향상」에 의한 저작의 감소가 저작력의 퇴화로 이어지고, 그것이 결과적으로 일본인의 생명력 자체의 퇴화로 이어졌다고 하고 있다.[101]

애초에 야요이인은 단일 민족이 아니라 복수의 계통이 존재한다는 견해도 있다.[102][103][104] 야요이 시대의 정의는 발굴 조사의 진전에 따라 크게 변화하고 있다. 따라서 문헌 자료에서 정보를 얻을 경우, 어느 시점에서 어떤 인식이 주류였는지 확인해 둘 필요가 있다.

- 에도 시대 말기 - 필립 프란츠 폰 지볼트(Philipp Franz von Siebold)는 아이누가 일본 열도 전체에 서식했던 선주민의 자손이며, 본토 일본인은 일본 신화에 등장하는 천손강림족(천손족)이 대륙에서 도래했다는 설을 제창했다. 선주민과 도래인의 교체가 있었다고 하는 인종교체설이 주류가 되었다.[110]

- 1884년(메이지 17년) - 야요이식 토기가 발견되었지만, 초기에는 조몬식 토기의 한 양식으로 인식되었다.

- 1898년(메이지 31년) - 야요이식 토기가 여러 개 발견되어 조몬 토기와의 비교를 통해 다른 종류로 분류되었고, 토기의 발견 장소에서 야요이 시대라는 명칭이 탄생했다.

- 1916 – 1921년(다이쇼 5 – 10년) - 조몬 토기와 야요이 토기의 차이점과 연대적인 선후 관계에 대한 논쟁이 있었지만, 1916년(다이쇼 5년)에 발견된 가고시마현 이부스키시(指宿市)의 하시무레이가와 유적(橋牟礼川遺跡)에서 하마다 코우사쿠(濱田耕作)가 실시한 발굴 조사를 통해 조몬 토기가 야요이 토기보다 아래의 유물포함층(遺物包含層)에서 출토되어 연대적으로 오래되었다는 것이 지층학적(層位学)으로 확인되었다. 이때 하마다 코우사쿠가 야요이 토기라고 인식하고 있던 토기는 사실 고분시대(古墳時代) 후기의 "나리카와식 토기(成川式土器)"라는 남큐슈(南九州) 독특한 토기 양식인 것이 나중에 판명되었지만, 조몬 토기와 야요이 토기의 차이가 연대 차이라는 것과 '''「조몬 시대에서 야요이 시대로」'''라는 변천의 인식은 이때부터 시작되었다.

- 1936 – 1937년(쇼와 11 – 12년) - 나라현(奈良県) 토우고 유적(唐古遺跡)에서 실시된 발굴 조사에서 야요이 토기와 함께 농기구가 발견되어 야요이 시대에 농경이 이루어지고 있었던 것이 명확해지고,[111] 야요이 시대는 농경 사회라고 여겨졌다. 또한, 토기의 변천으로부터 시대를 재는 토기 편년(土器編年)이 확립되었다.

- 1938년부터 1940년대 - 1943년(쇼와 18년), 시즈오카현(静岡県) 시즈오카시(静岡市)에서 도로 유적(登呂遺跡)이 발견되어, 1947년(쇼와 22년)부터 1950년(쇼와 25년)까지의 발굴조사에서 일본 최초의 야요이 시대 수전 유구(水田遺構)가 검출된다.

- 1950년대 - 야요이 시대의 인골이 출토되어 그 특징과 조몬 인골과의 차이점으로부터 도래계의 인골이라고 여겨졌다.

- 가네자키 츠요시(金関丈夫)의 혼혈설

- 스즈키 히사시(鈴木尚)의 문화·환경에 의한 형질변화가 일어났다는 변형설 등이 발생한다.

- 1970년대부터 1980년대 - 야요이 시대가 벼농사를 주체로 하는 시대라는 것이 정설이 되고, 야요이 시대의 특징은 벼농사·농경·고상가옥·베옷·전쟁 등이며, 도래인에 의해서 가져왔다는 생각이 일반적이 되었다.

- 1991년 - 하니하라 카즈로(埴原和郎)에 의해 이중 구조 모델이 제창되어 혼혈설이 주류가 된다.

- 2021년 - 고분인(古墳人)이 존재했다는 설이 제창된다.

6. 고훈 시대와의 관계

야요이 시대 중기에는 각 지역에 여러 정치적 집단이 존재했지만, 야요이 후기에는 더 넓은 지역의 정치적 집단으로 발전했다.[78] 2세기 말에는 기나이(畿内)를 중심으로 서일본 광역의 국가 연합으로 발전했으며,[78] 중국 거울의 분배 주체는 북부 규슈에서 기내로 이동했다.[79] 환호취락(環濠集落)은 소멸하고 수장 거관(首長居館)이 출현했다.

2세기 제2사분기(120년~150년경)에는 나라 분지(奈良盆地)의 마키무쿠 유적(纒向遺跡)에서 거대 취락 건설이 시작되었다는 것이 고고학적으로 밝혀졌다. 이후 적어도 4세기 말경까지 서일본 대부분과 동일본 일부에 걸쳐 야마토 왕권(ヤマト王権)이라 불리는 통일적인 정치 세력이 등장했다고 여겨진다.[80]

지배층뿐만 아니라 농민층의 생활에서도 변화가 일어났다. 야요이 시대의 주거는 서일본에서는 원형, 다각형, 모서리가 둥근 사각형 등 다양했지만, 말기에는 정사각형 구획의 주거가 급속히 보급되어 고분 시대 전기에는 동일본에도 퍼졌다. 구석기 시대부터 사용되어 온 석기는 사라졌고, 야요이 후기 후반에는 북큐슈에서 기나이 지역에서 식기가 목제에서 토기로 바뀌었다.

고분 시대(古墳時代) 초기에는 이미 규슈(九州)에서 남동토호쿠(南東北) 사이에 광역적인 지역 간 교류가 성립되어 있었다고 여겨진다. 도출 히로시(都出比呂志)는 고분 시대의 시작과 전방후원분(前方後円墳) 체제의 성립은 야요이 시대부터 시작된 민족 형성에서 결정적인 역할을 했다고 보고 있다.

하지만 이러한 변화는 주로 서일본에서 일어났다는 점에 주의해야 한다. 아오야마 히로키(青山博樹)에 따르면 고분 문화는 서일본의 야요이 문화에서 계승된 요소가 많지만, 동일본의 야요이 문화에서 고분 문화로 계승된 요소는 전무하며, 동일본의 고분 문화는 서일본의 야요이 문화를 계승한 고분 문화로 전환됨으로써 성립되었다고 보고 있다.

이러한 무덤들의 특징들이 모여 후대의 고분 (전방후원분 등) 형성으로 이어졌다고 여겨진다. 야요이 시대의 지역 세력은 북큐슈, 기비, 산인, 킨키, 산토(도카이), 간토의 세력으로 크게 나눌 수 있으며, 시대가 진행됨에 따라 연합하여 하나의 세력이 형성되었다고 생각된다. 논농사 발전을 위한 농지 확장과 농기구인 철의 획득, 그리고 지역 간 교역을 둘러싼 다툼으로 인해 전쟁이 일어나고 시대가 진행되었다. 킨키 지방에서는 환호취락이 야요이 전기 말기에 나타나 중기 이후에 보급되었다.

참조

[1]

논문

A Comment on the Yayoi Period Dating Controversy

http://www.seaa-web.[...]

[2]

서적

The Archaeology of Japan: From the Earliest Rice Farming Villages to the Rise of the State

Cambridge University Press

[3]

서적

The art of Japanese joinery

https://www.worldcat[...]

J. Weatherhill

1977

[4]

논문

Ancient Japan's Korean Connection

https://www.jstor.or[...]

[5]

웹사이트

Yayoi people, life, and culture (400 B.C.-A.D. 300)

https://factsanddeta[...]

Facts and Details

[6]

웹사이트

Yayoi Period (300 BCE – 250 CE)

https://www.japanpit[...]

Pitt

[7]

웹사이트

Timelines: Japan

http://afe.easia.col[...]

Columbia University

[8]

웹사이트

Bronze mirror

http://web.prm.ox.ac[...]

Oxford

[9]

웹사이트

Yayoi Culture

http://www.t-net.ne.[...]

Charles T. Keally

2006-06-03

[10]

논문

Radiocarbon and Archaeology in Japan and Korea: What has Changed Because of the Yayoi Dating Controversy?

Cambridge University Press (CUP)

[11]

웹사이트

The Yayoi Period: Analyzing its Culture Through Agricultural Tools

https://www.japantim[...]

2012-08-16

[12]

서적

Historical Dictionary of Japanese Business

Scarecrow Press

[13]

서적

Prehistoric Japan: New Perspectives on Insular East Asia

University of Hawaii Press

[14]

웹사이트

Annual Report on Research Activity 2004

http://www.rekihaku.[...]

Rekihaku

[15]

논문

Eastern Japanese Pottery During the Jomon-Yayoi Transition: A Study in Forager-Farmer Interaction

http://ejournal.anu.[...]

Kokugakuin Tochigi Junior College

[16]

웹사이트

Yayo

http://www.metmuseum[...]

Met museum

[17]

백과사전

Japanese

http://www.sscnet.uc[...]

Macmillan

[18]

논문

Chiefly Exchange Between Kyushu and Okinawa, Japan, in the Yayoi Period

[19]

뉴스

Earlier Start for Japanese Rice Cultivation

https://www.science.[...]

[20]

웹사이트

縄文人の顔と骨格-骨格の比較

http://www2.edu.ipa.[...]

Information technology Promotion Agency

[21]

웹사이트

Repository

http://ir.lib.u-ryuk[...]

University of the Ryukyus

[22]

논문

Japanese Roots

http://discovermagaz[...]

1998-06-01

[23]

서적

[24]

서적

Cambridge History of Japan, vol. 1: Ancient Japan

Cambridge University Press

[25]

서적

[26]

웹사이트

Long Journey to Prehistorical Japan

http://www.kahaku.go[...]

National Science Museum of Japan

[27]

뉴스

Yayoi linked to Yangtze area: DNA tests reveal similarities to early wet-rice farmers

http://www.trussel.c[...]

1999-03-19

[28]

서적

Ruins of Identity Ethnogenesis in the Japanese Islands

University Hawai'i Press

[29]

논문

Japanese Roots

http://discovermagaz[...]

1998-06-01

[30]

서적

[31]

논문

Reconstructing the Language Map of Prehistorical Northeast Asia

2010

[32]

논문

From Koguryo to Tamna: Slowly riding to the South with speakers of Proto-Korean

[33]

논문

Northeast Asian Linguistic Ecology and the Advent of Rice Agriculture in Korea and Japan

2011-12-01

[34]

웹사이트

Gold Seal (Kin-in)

http://museum.city.f[...]

Fukuoka City Museum

[35]

웹사이트

魏志倭人伝

http://www.geocities[...]

[36]

서적

Japan in World History

https://books.google[...]

Oxford University Press

2010-02-04

[37]

위키소스

https://en.wikisourc[...]

[38]

위키소스

魏志倭人伝

http://ja.wikisource[...]

[39]

웹사이트

ヤマト王権はいかにして始まったか

http://sitereports.n[...]

2016-09-01

[40]

뉴스

古墳2タイプ、同時に出現か・奈良の古墳群で判明

http://www.nikkei.co[...]

Nikkei Net

2008-03-06

[41]

뉴스

最古級の奈良・桜井“3兄弟古墳”、形状ほぼ判明 卑弥呼の時代に相次いで築造

https://web.archive.[...]

Sankei Shimbun

2008-03-06

[42]

학술지

In Pursuit of Himiko. Postwar Archaeology and the Location of Yamatai

https://www.jstor.or[...]

1996

[43]

학술지

最近の弥生時代年代論について

2005

[44]

학술지

日本のうつわ史(1)

https://nufs-nuas.re[...]

名古屋学芸大学

2006-02

[45]

서적

岡山県の歴史

株式会社山川出版社

[46]

博士(環境学) 甲第28441号

日本における縄文海進の海域環境と人間活動

https://doi.org/10.1[...]

[47]

간행물

東京低地における「弥生の小海退」の発見

https://www.aist.go.[...]

産業技術総合研究所 産総研 TODAY

[48]

웹사이트

No.253 弥生時代はいつ始まったか-年代測定と考古学-

http://museum.city.f[...]

2021-03-07

[49]

웹사이트

季刊「古代史ネット」第2号|弥生時代の開始時期

https://nihonkodaish[...]

2022-11-20

[50]

웹사이트

第292回活動記録

https://yamataikokun[...]

2022-11-20

[51]

웹사이트

木材の年輪年代法の問題点―古代史との関連について

http://washiyamataik[...]

2022-11-20

[51]

학술지

木材の年輪年代法の問題点:古代史との関連について

大和書房

[52]

서적

弥生時代の開始年代 : AMS年代測定法の現状と可能性 : 歴博特別講演会

https://iss.ndl.go.j[...]

国立歴史民俗博物館

[53]

웹사이트

歴博発表の弥生時代開始時期について

http://wwr2.ucom.ne.[...]

古樹紀之房間

2022-11-21

[54]

웹사이트

弥生時代の開始年代 - AMS年代測定法の現状と可能性 -

https://web.archive.[...]

[55]

학술지

縄文時代の建築用主要道具について–木の建築をつくる技術と道具の歴史に関する調査報告その2 –

https://doi.org/10.5[...]

2022-01-31

[56]

웹사이트

縄文土器胎土に含まれるイネプラント・オパールの検索

https://kaken.nii.ac[...]

2022-12-25

[57]

학술지

弥生時代の年代測定

https://ir.soken.ac.[...]

総合研究大学院大学教育交流センター

[58]

학술지

イネの起源

https://doi.org/10.1[...]

2023-12-31

[59]

저자

[60]

학술지

浙江浦江县上山遗址发掘简报

[61]

학술지

稲作の起源と縄文農耕論

https://www.nochuri.[...]

農林中金総合研究所

2019-03-08

[62]

웹사이트

お米が日本に入ってきたルートをおしえてください。

https://www.maff.go.[...]

農林水産省

2023-12-27

[63]

웹사이트

弥生時代

https://www.city.tag[...]

多賀城市

2023-01-09

[64]

학술지

植物遺体からみた柳田国男「海上の道」説

https://doi.org/10.1[...]

2023-12-30

[65]

서적

日本民族文化の研究

慶友社

1970-01-01

[66]

보고서

カガヤン河下流域の考古学調査:狩猟採集民と農耕民の相互依存関係の歴史過程の解明

https://www.tufs.ac.[...]

2024-01-05

[67]

서적

アジアの中の日本稲作文化:受容と成熟

小学館

1997-10-1

[68]

학술지

日本におけるイネの起源と伝播に関する一考察:遺伝学の立場から

http://www.jssscp.or[...]

2024-01-05

[69]

학술지

河内地域における弥生前期の炭素14年代測定研究

https://doi.org/10.1[...]

2008-03-31

[70]

학술지

関東地方における弥生時代農耕集落の形成過程

2006-12-20

[71]

논문

<特集 日本研究の道しるべ : 必読の一〇〇冊>考古学

https://doi.org/10.1[...]

国際日本文化研究センター

2018-03-01

[72]

서적

古事記

岩波書店

1963-01-16

[73]

웹사이트

祈年祭・新嘗祭

https://www.isejingu[...]

神宮司庁

2023-02-20

[74]

웹사이트

弥生時代 - 名古屋刀剣ワールド

https://www.meihaku.[...]

名古屋刀剣ワールド

2023-01-16

[75]

웹사이트

日本人の起源めぐる「二重構造」説、ゲノム研究で検証

https://www.nikkei.c[...]

日本経済新聞

2021-12-15

[76]

웹사이트

DNAで解明する人類の起源と拡散

https://www.kahaku.g[...]

国立科学博物館

2022-12-30

[77]

웹사이트

今日の渡来説

http://www.museum.ky[...]

九州大学総合研究博物館

2000-09-01

[78]

서적

古代国家はいつ成立したか

岩波書店

[79]

논문

日本列島における中国鏡の分配システムの変革と画期

https://doi.org/10.1[...]

国立歴史民俗博物館

[80]

서적

前方後円墳国家

中央公論新社

[81]

웹사이트

新方遺跡第13号人骨

https://www.city.kob[...]

2022-07-26

[82]

웹사이트

佐倉市の文化財-史跡(1)「城跡・遺跡・古墳」

https://www.city.sak[...]

2022-12-06

[83]

웹사이트

埋蔵文化財調査研究センター報 No.36

https://www.okayama-[...]

岡山大学

2006-03-15

[84]

웹사이트

弥生土器|世界大百科事典|ジャパンナレッジ

https://japanknowled[...]

[85]

웹사이트

古代朝鮮と日本との交流 {{!}} 韓国文化 {{!}} ニュース {{!}} 東洋経済日報

http://www.toyo-keiz[...]

[86]

논문

朝鮮半島出土弥生系土器から復元する日韓交渉 : 勒島遺跡・原ノ辻遺跡出土事例を中心に

https://doi.org/10.1[...]

東京大学大学院人文社会系研究科・文学部考古学研究室

[87]

서적

食生活の歴史

講談社

[88]

논문

弥生時代植物質食料の基礎的研究-初期農耕社会研究の前提として-

[89]

서적

考古学と現代

岩波書店

[90]

서적

奈良朝時代民政經濟の數的硏究

冨山房

1927-01-01

[91]

웹사이트

遺跡体験、弥生の風景を見る、歩く。-住居

https://www.shizuoka[...]

2023-06-15

[92]

웹사이트

下老子笹川遺跡

https://www.shizuoka[...]

2023-06-15

[93]

이미지

渡来系弥生人の頭骨の特徴 国立科学博物館

http://shinkan.kahak[...]

[94]

서적

中国江南・江淮の古代人―渡来系弥生人の原郷をたずねる

てらぺいあ

2007-07-01

[95]

서적

なぜ農耕文化は終わったのか

学生社

[96]

서적

東アジアと『半島空間』

思文閣出版

2002-12-01

[97]

웹사이트

金関の渡来説

http://www.museum.ky[...]

九州大学総合研究博物館

2013-04-19

[98]

웹사이트

今日の渡来説

http://www.museum.ky[...]

九州大学総合研究博物館

2013-04-19

[99]

웹사이트

見直しがすすむ弥生時代

https://www.iwanami.[...]

岩波書店

2022-11-21

[100]

서적

戦争の考古学

岩波書店

[101]

서적

退化する若者たち―歯が予言する日本人の崩壊

PHP研究所

2006-05-01

[102]

서적

異人その他 日本民族=文化の源流と日本国家の形成

言叢社

[103]

서적

日本人のルーツがわかる本

宝島社

2008-10-02

[104]

논문

HLAと人類の移動

勉誠出版

[105]

서적

The Global Prehistory of Human Migration

Blackwell Publishing

2013-01-01

[106]

논문

From Koguryo to Tamna: Slowly riding to the South with speakers of Proto-Korean

2013

[107]

서적

A History of the Korean language

Cambridge University Press

2011

[108]

논문

Northeast Asian Linguistic Ecology and the Advent of Rice Agriculture in Korea and Japan

2011

[109]

서적

The role of contact in the origins of the Japanese and Korean languages

University of Hawai'i Press

2009

[110]

웹사이트

3つの「日本人の起源説」で最有力だった「変形説」…「二重構造説」に引き継がれずマイナー説になった理由(斎藤 成也) | ブルーバックス | 講談社(2/3)

https://gendai.media[...]

[111]

논문

唐古・鍵遺跡第74次調査 大型掘立柱建物の検出

日本考古学協会

2000

[112]

서적

일본사 파노라마

2009

[113]

서적

글로벌 세계 대백과사전

도서출판 범한

2004

[114]

서적

일본사 파노라마

2009

[115]

서적

弥生時代の歴史

講談社

2015

[116]

서적

21세기 한반도와 주변 4강대국

가람기획

2005

[117]

웹인용

Earlier Start for Japanese Rice Cultivation

http://news.sciencem[...]

Sciencemag

2003-05-30

[118]

서적

일본사 파노라마

2009

[119]

서적

일본역사

보고사

1998

[120]

서적

DNA・考古・言語の学際研究が示す新・日本列島史

勉誠出版

2009

[121]

논문

前方後円墳の成立と変遷

1968

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com